一、明清时期

陈仓(公元1501-1580年),字国梁,号松窗,第五世,中门人,文整公长子。

明嘉靖年间,常有倭寇由黄海沿内河入侵,烧杀抢掠,无恶不作。嘉靖三十六年(公元1557年)夏五月,大伙倭寇四千余众侵犯江北地区,广大百姓内外骚动。经地方知县及各钦差、提督、巡抚等统兵大员截杀于湾头、扬子桥、王家庄等处,三战三胜,倭寇挫败西走,五月倭寇至淮安、庙湾地方。仓公背着母亲仓皇避难,倭寇发现立即追赶,抽出大刀向陈仓杀来。他急忙把母亲藏匿树林里,自己奋勇而出,夺下倭寇锋锐的大刀奋力杀敌,砍下贼头数十级,倭寇大败而逃。地方稍稍安静了,仓公又背着母亲回来,他预料倭寇一定会要报仇,卷土重来。于是他就把自己家的钱财拿出来,招募乡勇,进行训练,做好反击敌人的准备。到了六月十七、十八日,果然大批倭寇又来侵犯庙湾。仓公率领乡勇,协助官兵,在蛤蜊港口大战倭寇,用鸟嘴铳打沉贼船二十余只,死伤倭寇无数,俘斩首从,夺获兵器及被掠妇女,残余倭寇负伤逃出海外,淮南广大地区得以保全。自从仓公协助官兵,大破倭寇以后,庙湾就没有倭寇侵犯了。当时有司(长官)上奏他的功绩,封为“孝义官”,给了他冠带,知县白敬庵题以“孝义格天”匾额,悬在陈氏宗祠里。这一英勇抗倭事迹刻上了碑,先嵌砌在县城东关帝庙内,后陈列于阜宁县民众教育馆抗日中心室,并记载于易君左编写的《民族英雄故事集》中。

陈立基(公元1822-1893年),字弼周,号海平,东门人,继开公长子。太学生,议叙修职郎,例授承德郎,以同知选用,加一级请封二代,当选为六县总董。同治初元(公元1862年),立基公出资雇用千人,建筑阜宁县城东南角七百余丈城墙,重修县公署,城隍庙、三官殿、寿安寺及各祠宇十数处。

同治五年(公元1866年),遭清水潭决口,淮安、扬州两府都沉到水中。立基公集中本地乡绅,各人率领壮丁,保障大圩,亲自挑土,日夜不懈,加筑由沟墩镇沿渔深河东岸至喻口长约30里圩堤,终于保住大圩,大圩内数十里喜庆秋收,以后多次经历大水此圩均未塌陷。

阜宁县最初创建考舍,立基公首先倡议并捐款建六间,本县士绅纷纷响应,用了一年时间建成,现在老阜宁中学就是考舍遗址,至于捐款造桥梁,兴家塾的事就更多了。

陈为绮(公元1872-1927年),字发兴,号豹臣,十六世,西门人,如杼公三子。为绮公八岁随二哥进本庄私塾读书,平时在上学途中和读书之余经常模仿杂技艺人的练武动作,伸展蹦跳,起伏翻转,灵活有力。这为他后来专练武功打下了基础。为绮公少时,正值满清王朝急剧衰败时期,他耳闻目睹帝国主义列强对我中华不断侵略和蚕食的事实,胸中常感忿忿不平。随着年岁的增长,他对我国在国际间遭受种种不平等的歧视,更感怒火中烧,常觉得加强武备充实国防,实乃救国之本,只有以武胜敌,才能报效国家。他常说:“楚霸王能够拔山举鼎,力敌万人,我陈为绮就不能有此硬功?”父母对他练武曾予以大力支持,也深得乡邻赞许。

为绮公从十七岁起,开始专门练武,后来,家里还为他特聘一位武术师。他不论严寒酷暑,还是风雨雪天,从不离开武功房。开始时,他制一块大石锁,由几十斤到几百斤,最重的达五百斤。先练搬动,后练抓举。练了三年,竟能一手举起五百斤重的大石锁。人们见其高举重锁时那种面不改色心不跳,轻而易举的样子,无不为之震惊。

为绮公尤其受练强弓,喜耍大刀。他有两张特制大刀,一重一百二十斤,一重八十斤。手提大刀,如拣草芥,舞起刀来,犹如掌上玩花,轻风摆柳,金光闪耀,风驰电掣,寒气袭人。开始家中没有马,他就用木马练些马上马下功夫。后来买到一匹马,就在村后大路上拉马开弓,驰骋苦练,练得十八般武艺,件件通晓。功夫不负有心人,为绮公终于练就一身过硬武功。

光绪十八年(公元1892年),考中武秀才,次年下南闱经省试中武举,二十四年(公元1898年)上北闱应京试,考中武进士,官至三品。

为倚公武艺超群,力能举鼎,他为官清正、刚正不阿、忠诚正义、侠肠义骨。被光绪皇帝钦点为蓝翎侍卫,以都司用。因护从有功,加副将衔,换戴花翎,随后荣升三品带刀侍卫,负责守卫皇宫紫禁城的后宰门。后来,他被调至南京两江总督端方帅府候缺,同时在江南陆师学堂补习军事技术。当时外国有个大力士在南京摆下比武擂台,要给中国人出丑。端方出于无人敢应,有伤面子的情形,便请他前去一试。为绮公爱国心切,也决意取胜,便跃上擂台。他将60公斤重的大刀用脚轻轻一挑,便腾空而起,顺手一接,又耍将起来,顿时银光闪闪,风声飕飕,随后又是“掌上荷花”、“狂风摆柳”……外国大力士见状不寒而栗,神气顿消。比弓时,为绮公指着台上摆着的一把50多公斤重的强弓说:“你这弓不中用!”对方不服气地说:“你如拉断,我就拜你为师!”他拿弓一试,只听“咔嚓”一声,一断两截,观众无不拍手称快,对方只好叩首拜师。为倚公教训他说:“既然如此,今后就不准你们到中国土地上摆擂台,侮辱我们中国人。”这次擂台比武,大灭了外国人的威风,大长了中国人的志气。

光绪三十四年(公元1908年),经端方保奏,朝廷批准,加为绮公为副将衔,署理江苏上海参镇府。任江南提标右营参将。是年八月下旬,他至上海就任时,当地官员、绅士整队迎接,等了好久,未见坐轿子或骑马官员到此。忽报参将老爷已便装抵府,众官员慌忙往衙门参谒。地方官员所送接风银三万两,分文未收。

为绮公在任时,皇家拨下一批帑银让他修建参将府造个府门楼子。他说:“能住下就行,毋须建造府第。”结果未领此钱。到了离职归里,按朝廷规定,凡三品以上官员退居,可在自家门前建府门以示“恩荣”,于是专拨一批帑银给他,他辞谢说:“家在农村,哪里需要什么府门?”又将这批建府帑银如数退还。

为绮公清正廉明,耿直无私,不久就为同僚所妒,屡遭谗言,直指降为淞江游击。因耻与贪官污吏为伍,自叹报国无门,于宣统元年(公元1909年)毅然挂印辞官,回归不仕。

民国十六年(公元1927年)秋,为倚公因患脚疾染败血症病逝,终年56岁。当时省参议员,著名书法家为轩公为他撰写的祭文中写道:“故人安在,硕果无存……”“矢志靡他,弗逐中原之鹿;安居乐素,直追上古之民。此退隐之志不磨,是可悲也。”“或谓英姿倜傥,傲骨嶙峋,幼习文韬,壮储武略;箭穿七扎,由基命中之才;弓挽百钧,鸟获复来之誉。”“将星忽殒无端摧及第之花,骏骨长埋,何处觅还魂之草” 。“岭上孤松总含哀韵,门前流水亦带愁声。”这些话充分寄托了乡亲们对晚清的英武将军、爱国志士哀思悼念之情。为绮公有不少遗闻轶事在宗亲中广为流传。

忠诚可靠。为绮公在后宰门任职期间,他的饭量越来越大,仅靠皇宫所赐,食不饱肚。有一次一官员发觉他日渐消瘦,问其原因,他说:“每日所送来饮食,不够食用,故而消瘦”。这位官员命宫中每日给他的饭菜加三倍,而后身体才日渐恢复。又一次天降大雨,为绮公手执大刀,挺立于大雨之中,衣服湿透,仍不移动一步。有位大臣从后宰门经过,看他雨淋衣湿,问道:“旁有小亭,为何不暂避风雨?”他说:“我专职看守后宰门,如一移步,恐有不慎,发生意外,则有擅离职守之罪,宁可湿透衣襟,决不可移动一步。”他以“老诚可靠,忠实无欺”闻于朝廷内外,后荣升正三品带刀侍卫。

光绪二十六年(公元1900年),八国联军攻打北京,慈禧太后和光绪皇帝向西安逃跑。在一山的陡坡处慈禧坐在凤辇里,推辇的人不慎跌倒,辇将要倒地滑向悬崖,为绮公抢步上前两手将辇抓住,并和其他人一齐用力将辇扶正,免遭危害。慈禧从此对为绮公大加赏识。光绪三十四年(公元1908年),加封为绮公为副将衔。

言而有信。为绮公在上海任职时,经常穿便装外出巡视。有一天,他起早出去走街串巷,直到晚间,腹中大饥,便信步走进一家熟食店,见有熟牛肉坐下便吃。一小块两小块下肚,毫不垫饥,即问有无熟牛肉了,店主说有的是,少在十几斤,就是一桌人也吃不完,客人尽用。他叫店主统通拿来。店主一块一块地拿,拿来赶不上他吃。他索性走近案板,自拿自吃,随即把一案板熟牛肉吞食精光。店主见他这种吃相,大为吃惊,估量这人非同寻常,不是海匪野盗,就是“红毛子”余党(“红毛子”是清末统治阶级对太平天国革命领袖洪秀全所领导的起义军的贬称),于是就暗中派人去报告官警。为绮公吃完牛肉算账还钱时,发觉吃的肉多,带的钱少,就只好向店主打个招呼,约定明天送来,说着转身便走。店主拖留不住,眼睁睁地看他离店而去,真是又气又急,却也无可奈何,要是跟他吵闹,又怕惹下是非,只好自认倒霉,偏偏遇上了这个“穷神”,白白吃掉十几斤牛肉,又担心马上官警来了,还要有一场啰嗦。第二天,店主还在气恼,忽然有个官差到店,口称送牛肉钱来,店主不解,便问什么牛肉钱,官差说:“你怎么故推不知?昨天我们参将大人出巡,不是在你店吃了牛肉么?”店主一听,惊叹不已。

拒建府门。为绮公身为参将,可平时生活还和普通百姓一样,遇事从来不摆场面,不闹阔气。在任时,皇家拨下一批帑银让他修建参将府。造个府门楼子。他说,能住下就行,毋须建造府第。结果,未领此钱。及至离职归里,按朝廷规定,凡三品以上官员退居,可在自家门前建府门,以示“恩荣”,于是专拨一批帑银给他。他辞谢说:“家在农村,哪里需要什么府门?”又将这笔建府帑银如数退回。

摔狼救人。过去,沟墩东边是一片旷滩,时有狼群活动。有一天,为绮公走在大路上,忽闻人啼狼嗥;举目远眺,见前面有一妇女抱着一个孩子快要被一只恶狼追上。此时,他恨不得一下扑上去把狼打死,但他粗中有细,没有及时冲上前去,急中生智,脱下一只鞋子向狼的上空呼噜一掷。狼见鞋子高飞,不管三七二十一,便腾空扑去。此时趁狼不备,他猛蹿上前,两手抓住狼的两只后腿,迅速使劲一擘,将恶狼劈成两瓣。

力胜五牛。有一次,佃户陈德璜用大拖车运草,一不小心,大拖车陷进淤泥沟,两条牛拉不出,只好请“绮三大人”想办法。他来看了看,下去只用肩一挺,拖车就动了身。这时,他叫陈德璜乘势将牛一赶,拖车就上来了。为绮公不仅扛力超群,坐劲也很惊人。他的长、次二子因吃“白粉子”和赌博,背着他把新盛仓两千亩田卖掉。他在家里一听说此事,气得屁股往凳子上一迈,结果凳腿陷地寸许。

汪塘拎磙。有一年夏季,为绮公家麦场上用五条石磙打场。午饭后,伙计中有人寻开心,趁打场佃户去休息,有意将五条石磙全部推下牛汪塘。后来,佃户们没有办法弄上来,只好报告“三大人”。“三大人”对其训斥之后,随即跳下牛汪塘,把五条石磙一一甩到岸上。

巧降磨价。有一次,有条卖磨子船来到复兴庄。为绮公见磨商要价很高,就借口方便群众选购,把一船石磨全部拎上岸来。而后他看了看又说:“这些烂石磨,哪值这么多的钱!”经他这么一说,无人想买,大家都走了。磨商就请他把石磨拎上船。他说:“你减价,我就给你拎。”说着要走,磨商无法运磨上船,只好答应减价。群众见其减价,一时买了好多盘石磨。磨商请他把剩下的拎上船,他说:“这费什么力气!”说着便很快轻松地将多余的石磨拎上了船。如此等等,美传甚多。

生活朴素。为绮公无论在朝在野,生活都很俭朴,平时常是自己打扫住地,自己洗衣服。在饮食方面,他特别喜欢麦糁。在上海任职时,常叫家里人送麦糁子给他吃。归里后,有一次他到新盛仓(今合兴乡光荣村)佃户家去,佃户以为“绮三大人”来了,要办酒菜招待。他执意不让,最后只吃蓬面“疙瘩”,糁子粥,一吃一大盆。

二、民国时期

陈如宗,字伯盟,十五世,东门人。建勋公长子。生清光绪四年(公元1879年)农历七月。光绪三十三年(公元1907年)日本明治大学法科毕业。回国后于民国二年、七年连任江苏省一、二届议员,民国十年(公元1921年)选为国议员。历任国民党镇军都督府总参议,会勘苏鲁运河工程事宜,五省联军总司令孙聘任考察直鲁黄河堵口工作事宜。疏浚海河,安徽都督府高等导淮顾问、江苏军务处督办署咨议。江苏巡按使齐聘任会勘苏鲁运河工程事宜,五省联军总司令孙聘任考察直鲁黄河堵口工程事宜等职。

疏浚海河。沟墩至陈洋45里长的海河,因年深日久,泥沙淤积,舟船不通,有碍生产,西岸群众叫苦不迭。民国八年(公元1919年)伯盟公与为轩公深解民意,以省议员身份,倡议政府支持经费,二人解囊相助。民国九年领首负责兴挑海河,从沟墩到陈洋45里,挖土56893方,同时拆除戴沟闸,使西水畅流入海,免受涝灾,同时舟船畅通,极利运输,利于农田灌溉,人们生活用水,两岸民众大受其益。

新建码头,铺设道路。沟墩街河边没有码头,群众生活和水路贸易不便,伯盟公在兴挑海河时,拆了颓废的戴沟闸,以闸石建学校墙基的同时,为沟墩街沿河边建了五个宽大的石头码头,铺设了从码头到街心的道路,至今犹存。

筹赈为民。民国十年(公元1921年)运河决堤致西乡一片汪洋,顿成泽国。许多房屋没入水中,农田颗粒无收。范公堤高处难民蚁集,生活无着。伯盟公提议成立县募赈会,由县长兼任筹赈会会长,伯盟公任副会长。亲自深入未受灾和富裕户募捐,一面将募捐的粮食煮粥在范公堤放粮,一面将物资分配到户,维持灾民生计,以解灾民困苦。

创办学校。伯盟公由日本留学归来,深知教育是兴国富民之本,要为国家培养人才,必须大办教育。宣统二年三月,首先就陈氏宗祠中的附设家塾,改组成淮东实业学堂,开设蚕桑科,对民众和学童进行职业教育。

民国七年六月开办沟墩四高小学,民国十二年(公元1923年),又因当时阜宁县没有中学,许多学童辍学,不能深造。伯盟公与为轩公慷慨解囊,带头捐资,在沟墩购地创办沟墩中学堂,规模宏伟,时为苏北一流,成为阜宁县第一所中学。十七年与县立师范易置,继加师范学校。

建栖流所。清末民初,各种灾难频发,穷苦人生活无着,沦为乞丐,无家可归,到处流浪,常见露宿街头。伯盟公深感痛心,于民国十二年(公元1923年)与族人议定,拨出陈氏祭款在沟墩北首建成四间砖墙草盖结构平房为栖流所,以解流浪露宿街头者之苦。

平等待人。据沟墩三星池浴室老工人说,国议员陈伯盟至浴室洗澡,澡金照付一分不少,小费人人有份,从不吝啬。又说陈伯盟母亲六十大寿,出礼者较多,有出厚礼“银洋”,有出“铜板”。出“银洋”者家庭富有,出“铜板”者一般为贫苦人家。当时管家人提议,出“银洋”的为一类酬谢,出“铜板”人次一等酬谢,陈伯盟不同意分等招待,应一视同仁酬谢。大家还介绍他为民故事颇多,不胜枚举。

1945年秋,射阳县开展土改清算斗争,在县治所在地陈洋镇对伯盟公进行公审,1946年农历八月初七病故,终年67岁,墓葬于射阳县郊(旧新盛仓与建德仓之间)。

《阜宁革命史料选》第二辑载:1940年任中共阜宁县委书记的秋潭说:“阜宁较有名的陈伯盟是国民党的国议员,我亲自几次找他,向他宣传共产党的抗日思想,宣传统一战线政策,邀请他参加我们的参议会,后来敌人来了,他没叛变、没反共,为我们做了不少有益的工作。”

陈为轩,字仲冕,别号野叟,十六世,西门人。如昆公二子,生于清同治八年(公元1869年)农历三月初四。为轩公自幼好学,1883年14岁考中秀才,1886年中优廪生,并奖给优贡生。1898年考入江南高等学堂。1900年在江苏水师学堂培训,他的作文《匡扶社稷于海疆》被传抄全校曾得到两江总督刘一坤的赏识。庚子赔款丧权辱国,为轩公因写《新国殇》和《再讨鸦片檄》等文章严厉声讨列强对中国的侵略,痛斥丧权辱国的权贵。此文发表后得到广大爱国者的好评,也遭受到反动当局的敌视和查禁,被“关禁闭”后开除出校,后得友人引荐到金陵图书馆当职员。光绪三十四年(公元1908年)为轩公守孝在家与伯盟公共同捐资创办沟墩中学堂并负责学堂事宜。宣统元年(1909年)秋,为轩公于上海经伏龙介绍秘密加入“同盟会”,分派在大江南北进行宣讲活动。辛亥革命期间,为轩公在中央宣讲团宣讲革命形势,支持中山先生革命。先后担任阜宁县教育会长,阜宁日报社长等职,被选为沟墩市议会议长和江苏省议员。

民国3年(公元1914年),盐阜地区,匪、卤、旱三灾严重,民不聊生。为轩公挺身而出,为民请命,反映“三灾”惨状,要求省署抓紧剿匪、救灾。范公堤畔,闻四方痛哭之声;庙子弯头,无一寸干净之土。夺婴孩而索榨,一声啼哭一声哀;逼良女以成婚,满目疮痍满目血……”。“纵‘清乡’林立,耗资财谁保资财?集‘警队’星罗,保性命难养性命……”在请命书上写道:“。在控诉匪患与揭露官匪通气和反应卤灾时写道:“客岁秋荒,当七八月间,射河之涸,约三百里之许”。“卤水倒灌,咸汁倍晶,黑夜睹星星之火;甘霖缺点,甜水全无,青天无密密之云。饮少煮茗之泉,途穷旅客;口无止渴之水,路窘行人。运盐河中海水等于洪水;御卤闸下清流杂以浊流。鱼虾死而水卵生,反常为怪;蛟龙隐而沙蜃现,化吉成凶。越三冬而车作方兴,禾苗腌死;尽百计而保苗无望,秧谷干枯……”代诉了群众疾苦,恳求江苏省军政当局抓紧剿匪,兴修水利,开发农田,受到省军政大员重视,从而快速解决灾情。

1918年,为轩公再次当选省议员,在省议会上作了“民为贵”的发言,给与会人士留下较好的印象。1920年他与伯盟公联名呈文省署请求疏浚海河和梁家大港,为轩公捐资一千五百银元,无偿补助工程费用。他所兴办的海河与梁家大港的工程,对河两岸改变水质,、发展农业生产、畅通舟楫,都起到了一定的作用。

1925年3月12日,孙中山先生在北京病逝,噩耗惊传,国人皆悲。其时旅居南京从事文献与史料研究的为轩公被通知参加追悼大会,他含悲书写了“钟山千古,中山千古;俄国一人,我国一人。”的挽联悬挂在追悼会场上,受到全国各界人士赞颂。

1927年,蒋介石“四一二”反革命大屠杀,他对国民党右派执政失去希望。为轩公助编完《阜宁县志》后,自动脱离了国民党阜宁县党部及支部的组织生活,甘愿作非党人士,过着所谓乡间“隐士”生活。在此期间,为诸多索字者书写中堂、条幅、对联、四扇屏及“独脚虎”等,其书法以行草、魏碑见著,笔走龙蛇,气势磅礴,当时江淮盐阜一带店铺的金字招牌,大多出于先生之手。为人书写对联,略加思索,即一挥而就,将求字人名嵌入联语中,将名字排在头一字的曰“龙头”,排在二三字的曰“鹤顶”,排在四五字的曰“虎腰”,排在尾字的曰“凤尾”。工稳贴切,人皆叹服。为阜宁著名画家姚山桥字老农书写的是“山上有泉堪愉老,桥畔垂荫好务农。”为阜中教师戴蕴之书写的是“蕴籍风流,羡君祖述戴安遵;之无初识,愧予不如陈献章”。为医生崔省三书写的是“省识神农本草,三思黄帝内经”。他深知吸食鸦片之害,尝作通俗文字以劝戒:“一盏孤灯,有影;二人对卧,有情;三餐茶饭,有限;四季衣服,有斑;五更三点,有神;六亲不靠,有仇;七把半枪,有品;八鲜水果,有味;九十九天,有瘾;实(十)在不吃,有病!”熊养和在阜宁当县长,客堂悬为轩公书的嵌名联“函养昭天地,仁和德政明”。一天,省督学卞成来到阜宁视察,熊设宴招待,请名流作陪,熊因公迟到,卞戏作一上联“能者多劳,跑断四条狗腿”。请熊续下联,熊一时为难,请在场的为轩公代劳,公稍加思索,对曰“下流无耻,伸出一点龟头”满座宾客,无不拍案叫绝,卞公佩服为轩公才华。

为轩公曾代刘炳吴汉民作题扬州徐国联,将维扬古今盛事概述无遗:“金焦影,广陵潮,绿杨城,平山风月,惟愿匕畅无惊,闲遣诗情画稿;帝子花,宫人草,阁部梅,将军堂舍,每值春秋佳会,缅怀儿女英雄。”此联亦颇受赞赏。

抗日战争暴发后,为了支援抗战,他不惜奉献已故夫人的遗物:文明锁、赤金镯、钻石戒指、金项链等折银洋近千元,支持抗日。他随苏北慰问团赴台儿庄抗日前线慰问抗战将士。并带上嵌联,拜见坐镇指挥台儿庄抗战的李宗仁将军,他以“宗庙国躯,万苦千辛已殆尽;仁贤志士,难亡历劫梦中人”的慷慨陈词,使李宗仁为之动容,当即亲笔书 “血战到底”四字回赠为轩公。1938年4月,日军侵占了盐城,向阜宁城侵犯至沟墩遇国民党部队顽强阻击,激战三天三夜,日军遗尸500多具,国民党官兵伤亡千余人。为轩公耳闻,盛赞此战打出军威“是台儿庄抗战精神的再现”。

1939年,寓居沪上的顾祝轩,托人带信给为轩公,除了表明“阔别、仰慕”之情外,还写上顾祝同托他致意,以一百两黄金聘他出山。为轩公阅信后,对来人说“现在难以从命,等抗战胜利后再说。”同年冬,大汉奸周佛海给为轩公一信,为轩公见信后说“现在要我死容易,要我叛国当汉奸做不到……”。

1941年春,新四军在盐城重建军部,为轩公前去拜见刘少奇、陈毅等首长。1942年春,日军疯狂地大扫荡,为轩公一家躲进荒无人烟的东官滩,吃干粮,喝冷水。他告诫家中人:“宁可死,决不当汉奸。我们是中国人,要有骨气。”民主建政不久,他就响应政府动员参军的号召,动员儿子陈德聪参加新四军。

1942年10月,盐阜区参议会在陈集岔头举行,陈毅同志出席了此次会议,为轩公应邀参加,会后计雨亭先生提议,请为轩公作诗一首,以志今日之盛,为轩公当即以《感事呈陈毅代军长》为题,即席赋诗曰“中共多豪杰,盐阜出人才,齐心打日寇,卫国保家来。”这首言情言志的通俗诗句,给与会者留下较深的印象,并受到了陈代军长的赞扬。

1946年土改中,他一边带头献田给农会分配,一边写了一首田字歌:“昔日田为富字底,而今田为累字头,田在心上常思想,田在心中虑不休……须知田少方是福,只因田多叠叠愁。”“田字歌”传开后,男女老少都爱说爱唱,对配合土地改革运动起到了很好的鼓动作用。

为轩公幼年即怀着救国为民之志,从参加“同盟会”以后,他的“报国应当流碧血,牺牲一己胜封侯”的思想已深深扎根,在辛亥革命期间,他支持孙中山先生革命,贡献出一定力量,“四一二”蒋介石反革命大屠杀,对国民党右派执政,失去希望,1927年起就“隐居”不参加任何政治活动。他积极拥护共产党救国救民主张,所以他用“秦王扫六合,其势何雄哉”的古语,赞扬共产党的伟绩丰功。

1949年,农历三月初七,为轩公过完八十岁生日第三天与世长辞。这位辛亥革命参与者,爱国民主人士,共产党的同路人,他的诗文、字和他的名字一样,必将长留在家乡宗亲们心中。

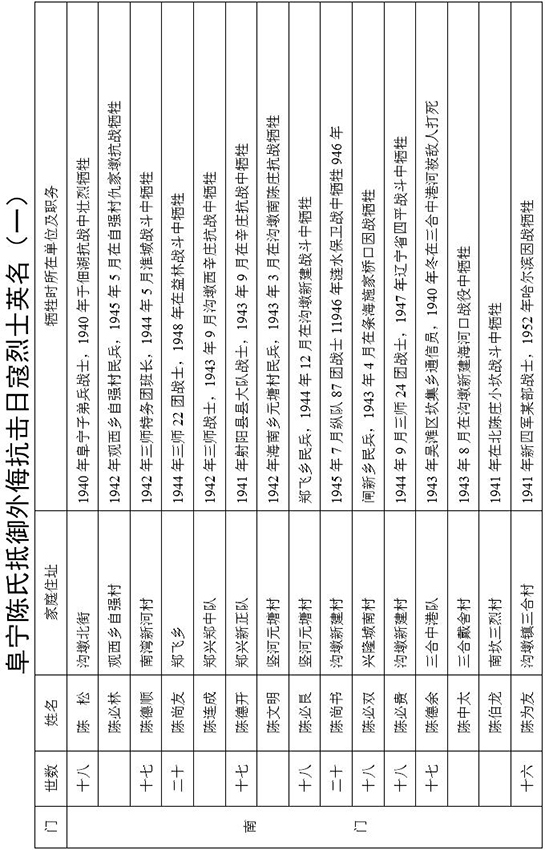

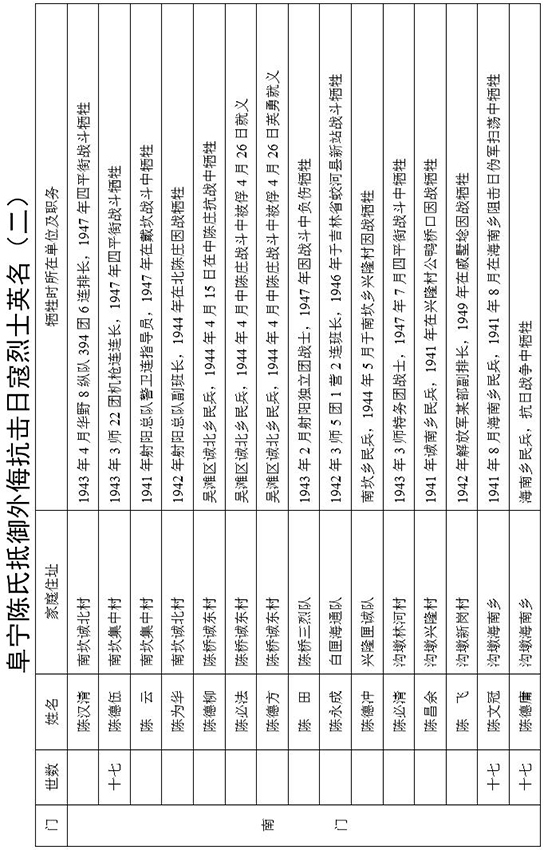

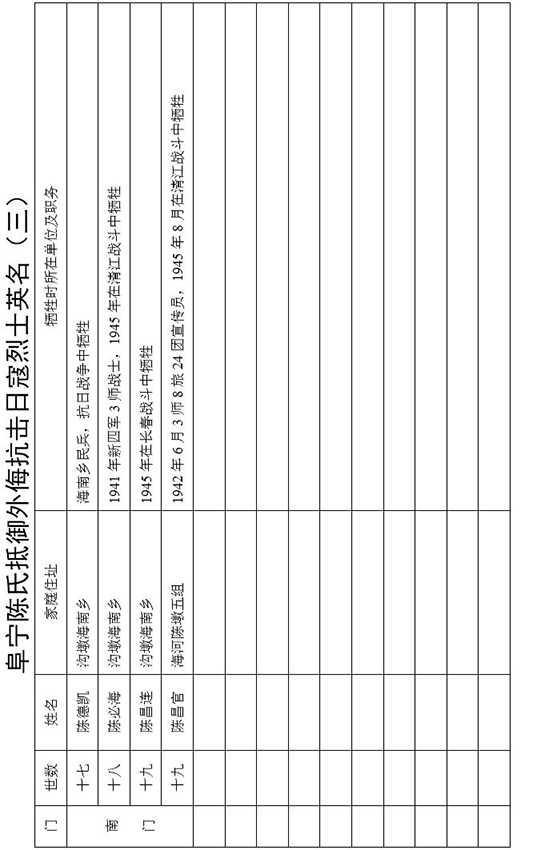

三、英烈传

抗日三烈士:陈方(1925-1943)、陈柳(1922-1943)、陈必法(1916-1943)陈方、陈柳是十七世兄弟,陈必法为侄儿,家住吴滩区诚北乡(今沟墩镇陈桥村),三人都是中门人。抗日战争时期,均为吴滩区诚北乡民兵模范班成员。

1943年5月17日,中共吴滩区委得知住沟墩的日伪军准备到白水塘一带“扫荡”,寻机打击我地方抗日武装的情报后,立即研究作好反“扫荡”的准备。区委会议决定,这次反“扫荡”以区队为主,诚南、诚北两乡(沟墩东北片7个村)民兵配合,区大队长周平南率区队在南坎庄以南的串场河东(今三合村境内)设伏;区民运队长陈鸥带领两乡民兵在南坎庄河边埋伏;陈方、陈柳兄弟及侄陈必法在中庄渡口担任警戒,并约定,如果后撤,举火为号。

18日上午7时多,日伪军400多人携轻重机枪,水陆兼进,向北进犯,进入地方武装伏击区。随着一声令下,区队以新制的土大炮猛烈地向敌人汽艇轰击,密集的子弹也同时射向岗路的敌人,当场打死敌人9个。敌人遭袭击后,轻重机枪像雨点一样扫向区队。在敌我力量悬殊的情况下,领导决定点起火,发起撤退信号。由于陈方兄弟叔侄三人在中庄,没有发现信号,继续开枪射击,打死打伤几个伪军。汉奸王长生带伪军从中庄后面包围过来,从侧面向他们三人射击。陈柳腿部中弹,不能行走,陈方背起他迅速向东撤退,陈必法担任掩护,陈柳大声喊道“放开我,你们快走!”敌人将他们三个包围起来,且步步逼近。后来敌人冲到跟前,陈方他们子弹打光了,就和敌人拼刺刀,用枪托子砸,枪托砸坏了,抱住敌人用嘴咬,在麦田里摔打十几分钟,终因寡不敌众,陈方、陈必法被俘。陈柳因身负重伤,倒在地上。汉奸王长生从群众家抢来一把菜刀残忍地砍下陈柳的头。21岁的民兵陈柳为了打击日伪,光荣献身。

汉奸王长生杀害了陈柳同志后,又用刺刀戳穿陈方和陈必法的锁骨部位的皮肤和肌肉,用铁丝穿起他们的锁骨,押往沟墩。路上敌人强迫他们喊:“当模范班(民兵)就象我!”他们却高呼:“当新四军光荣!当汉奸可耻!”几个伪军威胁他们说:“如果再骂,就把你们嘴戳通!”陈必法英勇地回答:“我生是中国人,死是中国鬼,不像你们这些孬种当鬼子的走狗!”王长生恼羞成怒,举起刺刀戳陈必法的嘴巴,陈必法顿时鲜血直流,把头一甩,将满嘴鲜血喷到敌人的脸上。

到了沟墩敌据点,日伪军对他们严刑拷打,并要他们交出机密。王长生还阴险地对他们说:“只要你们好好交待,签字不当新四军,就放你们回去!”陈方斩钉截铁地说:“你们妄想,我们死是光荣的,人民决不会饶恕你们的。”敌人将陈方、陈必法绑到沟墩街西的几座坟地上(今粮库北)先用刺刀在他们身上戳成一个个洞,然后插上日本小膏药旗子。陈方、陈必法忍痛高呼:“打倒日本鬼子!打倒汉奸卖国贼……”的口号。18岁的陈方、27岁的陈必法为保卫祖国,保卫家乡,英勇顽强,坚贞不屈地献出了年轻的生命。

两位烈士尸体倒下了。歹毒的汉奸王长生又用刺刀剖开两位烈士的胸膛,摘下两颗红心拿到一家锅上炒熟下酒吃了。

同年6月底,中共吴滩区委、区政府在白水塘(今兴隆村东部)召开追悼大会,区委书记任劳沉痛地向全区干部和民兵介绍陈方、陈柳和陈必法三烈士英勇斗争的事迹,号召全区人民学习他们的爱国精神,并宣布决定将三烈士的家乡诚北乡命名为“三烈乡”以资纪念。

三位烈士英勇抗日,成为我们家族保家卫国,勇于献身的典范,成为我们宗亲永远学习的榜样

陈云(1921-1947)原名陈为椿,十六世中门人,家住南坎乡竹节沟(今沟墩镇南坎村)。

1941年初,建立了抗日民主政权,年刚20岁的陈云,积极投入抗日战争,1943年加入了中国共产党,1944年任南坎小区宣传科长,后又调至射阳县总队警卫连任指导员。

1945年4月,在攻打阜宁城战役中,他带领全连战士配合新四军主力部队围攻田舍,路庄等伪军据点,阻击来自盐城、上冈的增援敌人,为夺取阜宁战役的胜利立下了功勋。

1946年底,国民党反动军队占领阜宁城后在通榆公路沿线设下了许多据点。陈云和连长邓勃率领全连战士经常在阜宁以南沿通榆线活动,打击国民党反动军队,缴获敌人不少枪支弹药,歼灭、俘虏不少敌人,使敌人闻风丧胆。

1947年3月10日(农历2月18日)清晨,一股还乡团骚扰陈庄、戴坎(今施庄镇境内)一带,遭到警卫连的伏击,直追至串场河边。这时,国民党大股部队迎面袭来,陈云同志为了压住敌人火力,猛冲过去射击敌人的机枪手,不幸股部中弹无法行动。警卫战士冲上去打算背他后撤。他立即解下身上的短枪、钢笔和笔记本交给警卫员,命令他赶快后撤,警卫员含着泪不肯离去,他坚定地说:“党的枪、党的机密都交给你,送交上级,赶快完成任务!”警卫员无奈,只好将他手枪、笔记本和钢笔揣进怀里,匆匆离去。此时敌人迅速地向陈云同志冲了过来。他因腿部伤势太重,无法迈动一步,趴在水田里 ,埋伏在阵亡同志的尸体中,终于被敌人发现,把他从水田拖上来。还乡团中有人认识陈云,劝他投降,陈云同志坚定地说:“我是共产党员!你们是什么东西?投降绝对办不到!”凶恶的敌人用刺刀对准他胸膛刺去。陈云同志在和敌人英勇斗争中壮烈牺牲,时年26岁。

中共射阳县委为他举行了隆重的追悼会,并作出决定:将陈云同志牺牲地戴坎乡改为陈云乡,以示纪念。

陈必林(1921-1944)十八世东门人。德琐公次子,家住陈桥区观西乡(今沟墩镇必林村),出生于贫苦农民家庭。1942年观西乡(今必林、曹唐、二尧村一带)人民群众在抗日民主政府领导下,积极组织地方武装,开展反“扫荡”,反伪化斗争,狠狠打击日伪军。这时陈必林也参加了民兵。

1944年5月18日早晨,日寇、伪军分成两路,到观西乡“扫荡”,当遭到观西乡武装民兵狠狠打击后,立即后退向沟墩逃窜。英勇的民兵穷追不舍,陈必林带领陈必堂、王为步、戴遐筛等冲在最前面,当日寇、伪军退到小岗河东的时候,他们已追到小岗河西,相距仅十几米远,双方对峙,相互射击。陈必林等以仇家墩子一家房子作掩护,边开枪射击,边向敌人喊话。当后面的民兵冲上来时,陈必林激动地高呼:“冲上去,捉活的!”突然,敌人一颗子弹射进他的胸膛,陈必林当场壮烈牺牲,年仅24岁。

陈必林牺牲的消息传出后,观西乡人民无不悲痛流泪。县委、区委在西陈桥召开了追悼会,参加追悼会的有干群1000多名,盐阜军分区马政委亲自参加追悼会,并致悼词。县委、区委决定,将陈必林牺牲地改名为“必林村”,以表示纪念。

三、现代名人

陈德鸿,十七世,中南门人,为祥公长子,生于1930年12月,小时候读了五年私塾, 1946年3月加入中国共产党,任乡宣传干事,农村剧团团长,宣传打土豪、分田地的革命道理。1949年参加中国人民解放军,曾任文化教员、舰艇航海长、舰长、海军司令部作战部部长、国家海洋局副局长、中国南极考察最高指挥官等职。1988年被授予海军少将军衔。曾三次率领科学考察船远征南极,建立了中国南极长城站和中山站。

1949年2月,陈德鸿参军成为苏北海防团机枪连文化教员,1949年11月底,成为海军南京航海学校航海中队学员,并继续担任文化教员。在航海学校学习结业后,就被委以重任,先从海军登陆舰负责人干起,一直升任到海军作战部部长。作为不脱军装的海军军官,上世纪80年代初,他调任国家海洋局副局长,他在这一岗位上,书写了全中国人都为之骄傲的一页,让五星红旗首次插上南极大陆。

1984年,国家海洋局将首次南极考察列入年度工作计划。同年10月15日,邓小平题词:“为人类和平利用南极做出贡献。”首次考察南极,面临的将是无数惊涛骇浪和冰山等巨大风险,国家南极考察委员会、国家海洋局和海军等部门经过充分研究,决定由原海军作战部部长、时任国家海洋局副局长的陈德鸿担任中国首次南极考察总指挥。

1984年11月20日,在近千人的欢送中,陈德鸿率领的中国首次南极考察船编队从上海起航。这支由591名队员和“向阳红10号”船、海军J121打捞救生船组成的中国南极考察队。12月26日,在陈德鸿精心指挥下,挺进南极的乔治王岛, 12月30日五星红旗第一次插上了南极大陆。经过45天的努力,1985年2月20日,在乔治王岛胜利建成中国南极长城考察站,举行了落成典礼。

1988年11月,陈德鸿第二次率队考察南极,这也是他三次南极考察中最接近死亡危险的一次。“极地”号抗冰船进入南极浮冰区后,船头左侧吃水线下被浮冰撞破了一个大洞,但陈德鸿沉着冷静指挥队员完成了抗冰航行,到达极地。可1989年1月14日,“极地”号驶入拉斯曼丘陵地区,在前方和左侧0.85海里处连续发生三起特大冰崩,冰块排山倒海向“极地”号压来,冰山也向“极地”号撞过来。眼看着冰山撞向“极地”号,奇迹却出现了,冰山竟意想不到地在离船仅两米处停下来。陈德鸿随即下令:人员紧急疏散,科学家等统统从冰上走到岸上;立即卸运物资;对其他决定,队员没有意见,可对人员疏散中陈德鸿与另外8人留守在船上的决定大家不同意。毕竟,他是总指挥啊!可最终陈德鸿还是留在了船上。由于20多小时没有休息,过渡劳累和紧张,陈德鸿出现胸闷、盗汗症状,随船医生一测血压,高压170,赶忙给他服药、吸氧。躺在病床上,陈德鸿仍计划着怎么朝最好处努力,也作了最坏打算。在与死神对峙六天后他写下了遗书。陈德鸿在遗书中向考察队其他领导和队员交待了有关事项,嘱咐夫人和孩子不能因为他的死向组织上提任何要求。陈德鸿将遗书装进信封,粘好口,交给秘书马宝华时,带着笑容说:“请你带到岸上,现在要保密,不到时候不能看,拜托了。”马秘书接过这封遗书时,手直发抖,心在紧缩,鼻子发酸,刚走出指挥室就放声大哭。

也就在第七天,一大一小的冰山间突然出现一个豁口,并且渐渐变大,延伸到船体。“极地”号可以动弹了。陈德鸿等赶紧上直升机察看,当即决定起锚突破,陈德鸿的冷静指挥,“极地”号顺利返回未被冰封的大海。“极地”号离开后不到两小时,两边的浮冰像拉幕似地合拢了,船队终于走出船毁人亡的险境。经过两番风险,科考队抓紧时间,于2月26日在拉斯曼丘陵胜利建成中山站。国务院致电祝贺,国家南极考察委员会做出决定,给陈德鸿记一等功。《半月谈》杂志曾将陈德鸿评为全国十大新闻人物。

1994年10月28日至1995年4月17日,65 岁的陈德鸿将军,第三次受命远征南极,率“雪龙”号破冰船赴南极考察,克服了重重困难,圆满完成南极冰海破冰任务,填补了我国航海破冰史的空白,为他的南极之行画上了一个圆满句号。

德鸿将军忠于党,忠于祖国,勇挑重担,临危不惧,为祖国的科考事业勇于奉献的精神,值得宗亲们永远学习。

陈必亭,十八世,北门人。积德公长子,生于1948年。1970年毕业于中国科技大学,历任中国科技大学党委常委、团委书记,安徽省团委副书记,阜宁县县长,盐城市常委、副市长,江苏省人民政府副秘书长兼省计经委主任、党组书记,江苏省副省长,神华集团公司总经理,神华集团董事长、党委书记和中国神华能源股份有限公司执行董事、董事长。2008年12月30日辞职,任神华集团董事会战略委员会委员、主席及董事会提名委员会委员、主席职务。

必亭董事长为国家建设首要的能源保障奉献了力量。

陈昌峰,十九世,南门人,逸山公五子,生于1963年1月, 1981年10月入伍,1984年5月加入中国共产党,历任排长、连长、营长、团参谋长、团长、海军陆战旅旅长、西沙群岛水警区司令员、海军陆战学院院长、海军陆战军参谋长。海军军事学硕士,留学德国联邦国防指挥学院。

1999年3月, 陈昌峰被推荐到德国联邦国防指挥学院留学,他只争朝夕,发愤苦读,门门功课成绩优秀。并对发达国家进行广泛调研,积累了数十万字的留学笔记。在毕业前的联合演习中,赢得院方高度评价。

2000年10月1日,陈昌锋在我国驻德国大使馆的帮助下,亲手做了小笼包、饺子等风味小吃,邀请来自42个国家的老师和同学举办了别开生面的“国庆招待会”,这一天,学院特地升起了中国国旗。

2001年9月留学回国,任两栖装甲团团长,新添置100余台电脑,建起一整套军事信息软硬件系统。首次进行高科技演习,组织抢滩登陆野外驻训、游泳泅渡训练。他总是亲自率队冲在前面。不仅能熟练地驾驶5种型号坦克和装甲车,会操作3种型号的火炮,又会使用12种新式轻武器。践行归纳的“两栖攻坚,抢滩登陆,撕开缺口,杀出血路”16字作战方针,锤练出一支“陆上猛虎、海上蛟龙”的精兵。

陈昌峰,经历中外军事院校5次深造,探索出20余项新战法、训练法,组织编写42项新装备指导法和7本教材,发表了31篇军事论文,被中外军事学家认可。2003年2月,他率队为56个国家驻华武官作两栖作战表演,博得各国武官连声称赞。

鉴于陈昌峰的真才实学和军事实绩,中央军委授于他“优秀基层主官”、“优等指挥员”、“全军优秀共产党员”等光荣称号,他胸前佩带三枚军功章。中宣部出版了《两栖先峰陈昌峰》专辑一万七千册,发给县级以上党员干部学习。

2005年2月25日,他在中央军委四总部联合召开的保持共产党员先进性报告会上作先进事迹报告,受到时任中共中央总书记、中央军委主席胡锦涛及军委其他领导亲切接见。同年5月1日,军中楷模陈昌峰出席了全国劳动模范表彰大会,受到党和国家领导人接见并合影留念。

2008年5月12日,陈昌峰率2750名官兵参加汶川地震灾区救灾抢险行动,解救出163名群众,抢修天池乡光缆、排除水库险情作出贡献。

现任海军陆战军参谋长的陈昌峰,遵照中央军委主席习近平和各级领导指示,从严要求,刻苦训练,时刻守卫着祖国的海疆。他不仅是军中楷模,也是我们家族的楷模、宗亲的骄傲。