韩信故里,位于江苏省淮安市淮阴区境内,为国家AAA级旅游景区。淮阴因居淮水之南而得名,自秦置县(公元前221年)至今有2200多年历史,是贯通南北的大运河上的重要都市之一。淮阴自古名人辈出,素有“入京孔道”之称。李白、杜甫、白居易、刘长卿、苏轼等历代文人墨客在古淮阴留下许多华美的词章。淮阴县治所在地设在码头镇,因此码头镇是古淮阴的代名词,这里古迹甚多,历史上寺庙达81处之多。著名的大军事家韩信就出生于这里。

韩侯故里,即汉初三杰之一的韩信出生和成长的地方,位于淮安市淮阴区内。淮安市(原地级淮阴市)自秦置县(公元前221年,当时叫淮阴县)至今有2200多年历史,是贯通南北的大运河上的重要都市之一。淮安市自古名人辈出,素有“九省通衢”“入京孔道”之称。李白、杜甫、白居易、刘长卿、苏轼等历代文人墨客在淮安留下许多华美的词章。秦时古淮阴治所在地设在淮安市码头镇,因此古淮阴指代的就是今天的淮安市码头镇及其周边地区。

韩信钓台

2002年修复。钓台背倚淮阴侯庙,面宽12.10米,侧宽8.8米,亭额“伪韩侯钓台”五字。两侧亭柱楹联:“枵腹待机,反秦猛士能藏志;急流垂钓,命世雄才只赚龙。”“岁月无情,消逝几多渔利客;清淮有幸,流传千古占鳌钩。”钓鱼台临水面的楹柱上亦有楹联:“千秋共钓,怀瑾握瑜双国士;异代同逢,扶周兴汉两鱼竿。”楹联把兴周名将姜子牙与韩信一起颂扬,强调韩信在建立汉王朝中无出其右的功勋。

位于韩信湖南岸的韩信钓台,这是韩信少年时钓鱼的地方。后因水患,原钓台被毁,碑亦无存。钓鱼台为亭台式建筑,背倚淮阴侯庙,亭额为陈立夫老先生手书“韩信钓台”,两侧亭柱有对联为:“清淮有幸,流传千古占鳌钩;岁月无情,消逝几多渔利客”。钓台临水的旁柱上对联是:“千秋共钓,怀瑾握瑜双国士;异代同逢,扶周兴汉两鱼杆”。韩信钓鱼台、姜太公钓鱼台是中国历史上最为著名的两个钓鱼台。韩信钓台的对岸就是漂母岸,是漂母为人漂洗丝麻并施饭给韩信的地方。《史记》中记载:韩信在城下钓鱼,因家贫,常饿着肚子,漂母就连续数十天将自己带来的饭分给韩信吃,韩信十分感激,对漂母说:“将来一定报答您老人家。”谁知漂母十分生气地说:“男子汉大丈夫不能自己养活自己,我是为公子你感到悲哀才这样做的,哪里希望你报答呢!”唐代诗人崔国辅来淮观赏古迹,曾留下《漂母岸》诗曰:“泗水入淮处,南边古岸存。昔时有漂母,于此饭王孙。”漂母岸为一组依水而建的品字形的亭台式建筑,主亭与侧亭之间有曲折回廊相通,立柱上有对联:“爱心未料施豪杰,慈母何须赋姓名”,“漂也劳艰,饭饥只为悯王孙;贫而慷慨,母爱信能弥宇宙。”称颂了漂母慷慨施食的美德。原建筑计划没有这么大,设计专家通过考察,坚持将纪念亭台加大。设计专家的理念是,自古传颂中华民族古代有三位伟大的母亲,即孟母、漂母与岳母,人称“三母”,孟母三迁为了儿子学业有成;岳母刺字嘱告儿子精忠报国;而漂母施饭是将母爱授于一个无亲无故的受饿青年,而且还施恩不图报,不是更伟大吗。

胯下桥

《史记·淮阴侯列传》记载:“屠中少年有侮信者,曰:‘若虽长大,好带刀剑,中情怯耳。’众辱之曰:‘信能死,刺我;不能死,出我胯下。’于是信孰视之,俯出胯下,蒲伏。”韩信衣锦还乡后,以德报怨,仍给屠中少年授职。后乡人立胯下桥纪念此事。旧志对胯下桥多有记载,1993年,码头镇政府仿修胯下桥券门。

千金亭

位于韩信湖东岸。韩信少时垂钓湖边常受漂母施食,信曾对漂母表示:“我将来一定要重重报答您老人家。”漂母说:“我是同情你不能养活自己,哪里是指望你报答呢!”韩信衣锦还乡后,赠漂母以千金。码头镇旧有千金亭毁于水患,今千金亭为2003年复建,亭呈正方形,亭额上有“千金亭”三字,亭柱悬有两副楹联:“爱心本无价,然诺足千金。”“宏慈博爱千金难买,至信精诚一诺弗移。”

漂母祠

漂母祠为一民房式四合院。正屋面南三间,硬山隔扇直棂窗。正堂供奉漂母塑像。左右联书写着:“人间岂少真男子,千古无如此妇人。”门前的楹联更是工整:

一饭食韩信,巾帼丝巾早把黄金轻粪土;

千秋拜遗庙,淮流堤旁有谁青眼识英雄?

这里环境幽静,景色宜人,一年四季皆有绿色,鲜花常开,幽香暗送,来此游人小憩片刻,如同置身画中,是淮安重要的旅游胜地。

淮阴侯庙

相传在公园前191年汉惠帝大赦天下,即令射阳侯刘缠(即项伯)为韩信建祠,后圮废于宋末元初。今淮阴侯庙重建于2002年5月,位于韩信湖南岸,背对湖水,寓意韩信背水列阵,用兵出神入化。其建筑为典型的汉代风格,由山门、庭院、回廓和大殿组成。山门面阔8.8米,进深5.6米。两侧抱柱楹联:“仗剑辞淮市,桑梓留鸿,巨仁大义钦神鬼;登坛将汉兵,中原逐鹿,伟略奇谋烁古今。”庭院两侧是与主体建筑连为一体的回廊,廊内墙壁上镶嵌28块石刻画,画面选取韩信一生28个生活片段,每一块石刻画都是一个成语故事,生动而逼真。?

韩候祠

在镇淮楼的东北方,座北朝南,原为三进花园式建筑,在正殿上,有韩信坐像,两侧有侍童分立左右。殿内悬挂着“乃白精心”、“国士无双”、“兴汉三杰”等牌匾,两面山墙上镶嵌有韩信事迹和明人题刻。后渐湮废。

1982 年,当时的淮阴市人民政府拨款对尚存的后殿进行了大修。重建了围墙、门楼。门楼上首镌刻着“汉韩侯祠”的隶书大字,重建的正殿为单檐硬山隔扇,仿汉建筑风格,显得古朴庄重。殿内重塑了韩信像,修复和添置了一批文人题刻。院内广植花草,栽种青松翠竹。

根据《水经注·淮水》:“淮阴故城东有两冢,西者漂母冢也,周回数百步,高十余丈。昔漂母食信于淮阴,信王下邳,投金增陵以报母。东一陵,即韩母冢也。”可知淮阴故城在近淮阴区码头镇附近,韩信乃近淮阴人,但是因为秦汉时期的淮阴面积很大,和今天的淮阴是两个概念,这一观点在近几年的考古中被肯定。韩信的出生地大致应该在今淮安市淮安区。淮安区关于韩信的古迹始建于明代,是家乡人民对于韩信的纪念建筑。

码头镇,改革开放以来,逐步修缮了关于韩信的历史文化胜迹。韩信故里公园内修缮了淮阴侯庙、韩信钓鱼台、胯下桥、漂母岸、千金亭等古迹。2003年竣工对外开放。公园入口前为6400平方米的广场。广场门口上方横额“伪韩侯故里”四个镏金大字,为陈立夫先生99岁时题写。公园占地10万平方米,其中,水面近4万平方米。园内诸景点按秦汉建筑风格在古迹原址上修复,各景点围绕韩信湖和胭脂塘小河分布,在竹树掩映、曲径通幽中,显得错落有致,引人入胜?

漂母墓

对韩信有一饭之恩的漂母,其坟墓仍存于今淮阴区码头镇境内,俗称泰山墩,历史文献中常称之为漂母墓。后经考证,此墓为清代墓葬。

北魏郦道元在其所著的《水经注.淮水》中写道:“淮阴故城东西两冢(冢:坟墓),西者漂母冢也,周回数百步,高十余丈。”现墓直径50米,高20米,仍显得格外壮观。墓北有石碑三方,其一碑高1.25米,宽0.6米,建于民国十九年,正碑上刻“漂母墓”三字,并有附文,记载漂母食信于淮阴的事迹。其二侧碑是清光绪三十二年为护墓而立,上刻“遵奉清河县宪李‘漂母古墓禁止取土’,批示严禁,并责承该乡保,实力保护,光绪叁拾贰年肆月拾叁日”。其三碑为解放后当地政府所立。反应了邻县人民对韩信的怀念之情。

韩极石牌坊及韩极碑亭(第四批省保)

时代:清

地址:陕西省吕梁市交口县回龙乡韩家沟村

韩极 (1780年—1854年),字天枢,号玉衡,咸丰皇帝皓封奉政大夫、国子监大学士,并赐世袭“骑都尉”,咸丰四年(1854年)病故,其子(袭四川省通判)建韩极墓楼。咸丰五年(1855年),皇帝御赐,建天枢之坊于河畔。

墓楼为四柱明楼歇山顶式仿木结构建筑,石质,高6.8米,楹联遍刻四柱。

_ueditor_page_break_tag_

韩国钧故居位于江苏省南通市海安县城东大街北陆家巷西侧,里人称为“韩公馆”。是著名爱国民主人士、民国时两任江苏省长的韩国钧生前住所,人称“韩公馆”。故居占地7500平方米,整个建筑保存完好,是一组苏中地区不可多见的晚清优秀建筑群。韩国钧故居1982年公布为“江苏省文物保护单位”。

据韩国钧自撰《永忆录》载,清道光三年(1823年),年景欠丰,百姓饥号,韩国钧的祖父韩凤翔欲济无款,向他人劝募又无应者,遂将自家主屋3间拆去,换得米麦,以赈饥民,一时韩家门庭为满。待后年景转丰,韩国钧父亲韩希彭方自外而内建造了部分厅屋。同治二年(1863年),其父去世,家境中落,原备续建房屋木材悉以还债,已建之厅屋亦用作抵债。至清代光绪三十二年(1906年),韩国钧先生50岁,官至河北矿务局总办、交涉局会办时,他告假返里,于旧址重建祖屋,距其祖父拆屋时已80余年。按韩国钧自订《止叟年谱》记载,韩国钧于光绪三十一年十二月初三自日本考察回国后于当月初九返里,光绪三十二年闰四月十八日赴豫,现韩国钧故居的主体建筑,就是在此期间筹建的。

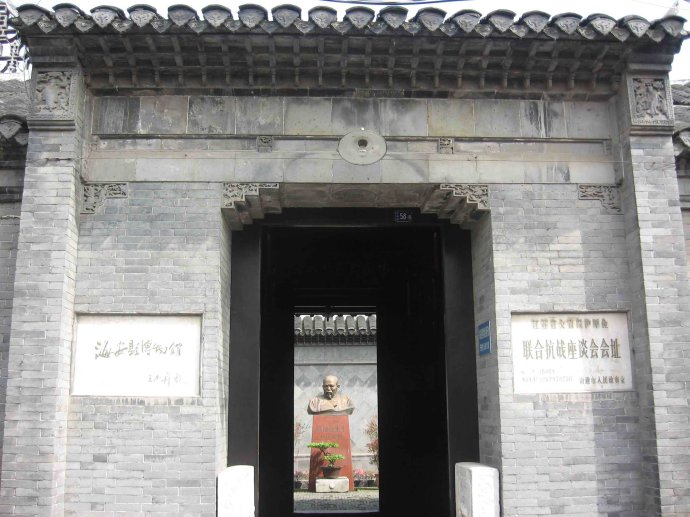

门楼

故居坐北朝南,系一组完整的四进式宅院。大门前为光绪二十五年(1899年)海安镇董们捐铺的花岗岩石板街。临街大门楼气派庄严,上有“天官赐福”、“麻姑祝寿”、“鹿鸣梧桐”等9幅镂空砖雕,透满神韵。大门两侧分列着一对雕有“暗八仙”和“狮子戏球”图案的白色长方石鼓,门墙左右嵌着“江苏省文物保护单位——联合抗日座谈会会址”(南通市人民政府)和“海安县博物馆”(已故全国著名书画家王个簃题)白色大理石标牌。跨过高2尺的门槛,门厅地面有一幅彩磨石“瓶升三戟”图,以蕴含的寓意,祈祝主人官运亨通,平升三级。抬头望,门框拓方上木雕“二龙戏珠”吞云吐雾,屏门上端高悬原国防部长、新四军第四师师长张爱萍将军题写的“韩国钧先生故居”匾额,金光烁烁。推开门厅屏门,南通工艺美术家王道雕塑的一尊仿青铜韩国钧先生胸像跃入眼帘,先生御敌抗侮之巍然正气尽显眉宇之间,塑像在苍松翠柏映掩中显得更为伟岸。塑像身后,一道高高的磨砖照壁墙上,镌刻着海安名匠徐春荣所作的巨幅砖雕《松鹤图》。一对栩栩如生的仙鹤,傲立于苍松之上,其手艺精巧令人叹为观止。

二门

二门朝东,一对圆形石鼓上除相对雕有“三狮戏绣球”外,在石鼓底座侧面还左雕“鹿鸣梧桐”、右刻“凤凰牡丹”。门楼上方,两幅“状元及第”、3幅“福、禄、寿”砖雕将二门楼装点得更加雍贵。那门楼墙上刨制得异常光滑的墙砖以及几无间隙的砖缝,不知出自哪位工匠之手,其技艺令后人称羡。

站在二门口西望,墨绿色琉璃窗衬映着的腊梅、天竺、五针松、太湖石,组合成了一幅天然的“岁寒三友”图,既雅致高洁,又引出了一种朦胧的诗意,给人以无穷的遐想。一代儒将陈毅与夫人张茜1940年11月应韩国钧盛情邀请留驻西花厅时,就在此窗下抒八路军南下部队与新四军会师之豪情,吟作了题赠刘少奇、黄克诚诸同志的“十年征战几人回,又见同侪并马归。江淮河汊今谁属?红旗十月满天飞”的不朽诗篇。

入二门后,人们顿时感悟到,整个故居是以一根南北向中轴线左右伸展,形成了一处由南向北递进的照厅、正厅、穿堂、堂屋的4排住宅群落,而每进住宅之间又是以曲廊勾连、窗槅穿透的一组充满着诗情画意的建筑群体。它们通透开敞,起承转合,和中有序,和序统一,既符合懦家礼法精神的需要,又从深厚的建筑文化中,体现了主人脱俗清雅、庄重深沉的审美情趣。

照厅

照厅内陈列着韩国钧先生生平业绩展,详尽介绍韩国钧从文人中举,知县起家,至掌管省政,转变为邑人共仰、邦国敬重的著名爱国人士的一生。其中展品有:登载韩国钧愤然辞去安徽省巡按使消息的民国4年(1915年)10月10日如皋《通俗报》;刘少奇、陈毅等为韩国钧逝世敬撰之挽联;登载蒋介石所发唁电的民国31年2月4日《新华日报》(重庆版);韩国钧编纂的集宋、元、明、清16家著述的古籍丛书《海陵丛刻》,考订、汇编的《吴王张士诚载记》;与章太炎、蔡元培、黄炎培、张謇等名流通信往来的汇集《朋僚函札》;以及表现韩国钧面对日寇屠刀宁死不屈的崇高气节的图文、诗赋等。

正厅

正厅屏门上挂“陈毅拜会韩紫石”巨幅国画中堂,由南通国画院原副院长张淮绘作。对联“生有自来文信国,死而后已武乡侯”由著名书法家仲贞子篆书。在圆融精美的卷棚与端庄厚实的屋梁下高悬着24盏宫灯,每有贵客来临,必灯火通明,既热烈又温馨。大厅内陈设着造型简练、古趣清雅和雕刻细腻、富丽华贵的明、清家具。居中的圆桌上,置一盆韩国钧当年珍玩的黄杨,其干回蟠折屈,一寸三弯,为典型的扬派盆景,曾参加南通国际盆景比赛获银牌奖,这是如皋绿园原总经理花汉民收藏后捐赠故居的。正厅内上悬匾额4块,其一“魏公间气”,是韩国钧八十寿辰时,国民党元老于右任、陈果夫、吴稚晖题赠;其二“潞国精神”,为韩国钧1925年任国民政府江苏省长时的水陆警备司令(新中国成立后曾任江苏省副省长)冷遹敬赠;其三“大德必寿”,系韩国钧八十寿辰时世界红十字会敬立;其四“学有渊源”,乃韩国钧题赠海安名医杭海轩,杭老先生后又转赠给故居的。4块匾额所题创意不凡,寓意而不露,为故居增添了光彩。正厅抱柱楹联“千秋古史乃家法,紫袍玉带真天人”为清代状元,官至协办大学士、户部尚书的翁同龢手迹。

西花厅

正厅的西部人称西花厅,是韩国钧会见贵宾之处所。当年陈毅率新四军移师海安时,就应邀驻于此,陈、韩二人虽相交时短,然相知甚笃,斟酒论文,接席无虚日。期间,刘少奇(化名胡服)来海安时,亦来韩公馆会见韩国钧,韩为之设宴洗尘,新四军领导人自刘、陈以下,曾大会于韩公馆。

穿堂

绕过正厅屏门前往穿堂,眼前是一个长满桂花树的院子,每当八月中秋前后,金黄色的桂花竞相盛开,整个故居都沐浴在那习习香风之中。穿堂的厅室内,陈列着代表海安悠久历史的青墩、吉家墩新石器时代遗址出土的一大批陶器、石器、麋鹿角以及亚洲象化石和馆藏历代珍贵文物。华彩风流的海安五千年文明史,璀璨而又神奇的青墩文化,足令海安人骄傲无比,让参观者流连忘返。

堂屋

第四进堂屋内,通常陈列着在故居修复时海安县人民政府向全国各省市知名书画家征集的书画作品。全国800多位省级以上书法家、美术家协会会员,为韩国钧先生崇高的民族气节所折服,在接函后纷纷泼墨挥毫,竭诚惠赠了得意之作。其中有苏局仙、沈柔坚、王学仲、刘文西、萧劳、萧娴、郭化若、赖少其、刘艺等全国著名书画家。集全国(包括台湾省)各省、市书画家之大作,汇现代书法、篆刻、国画优秀作品于一堂,这批极为珍贵的文化财富,堪称海安县博物馆的镇馆之宝。

槅门

故居四进厅屋的槅门极有特点,不仅制作玲珑精致,且用冰花玻璃衬映花饰。每扇门下部均雕有阴刻图画,或“梅兰竹菊”,或“八骏马”,或各种花鸟,或各式山水,使这些槅门显得十分清雅素美。连接二、三两进的回廊壁上,镌刻清代嘉庆海安巡检司萧海清撰书法家仲贞子以真草隶篆四体书写的《海安三塘十景》,诗词书篆,珠联璧合。

火巷

出堂屋东侧六角小门进入火巷,眼前一道高墙将故居与东邻隔开,高墙上漫天铺地长满了绿色小叶的爬山虎,枝蔓缠绕,重叠碧翠。地面上那条条砖缝中长满了绿苔的巷道,似一条青灰底色上织满了绿色小格的地毯,由二门前小院一直铺到一座火车车厢式的小洋房前。这座小洋房据传系由毕业于上海同济大学土木工程系的韩国钧四子韩宝琨设计,距今约有80年。其模仿火车车厢的内部设计,别具一格,世人称奇。西式房顶下,内置乳白色拱形天花板,以优质木材作板壁,所有窗扇皆设3层:一百叶、二网纱、三玻璃,主人可按季节、天气之变化而替换。地面铺贴彩绘瓷砖,至今仍色彩鲜艳,坚固光滑。北室为客厅,南室为韩国钧卧室。外为四面吊顶走廊,上饰木质西式图案,下装栏杆。南侧小院内筑一淀水池,并延伸至小洋房之下,既可储蓄天水,又可调节房内气温。这座西式洋房在一组晚清建筑中分外引人注目。此外,这里还是载入华中抗日战争史册而闻名遐迩的“苏北联合抗日座谈会会址”。

那是1940年春,新四军挺进苏北敌后,国民党顽固派韩德勤阻截未逞,于9月集结部队妄图攻取黄桥,大战一触即发。韩国钧应新四军苏北指挥部陈毅的呼吁,力持正义,于9月中旬邀请苏北8个县知名人士,在这座小洋房内主持召开了“联合抗日座谈会”。会议通过了致韩德勤、李明扬、李长江、陈泰运、陈毅苏中各方军事长官函,呼吁各方军队团结抗日,制止一切破坏抗战的摩擦和分裂活动。会议团结了爱国人士,壮大了抗日力量,为新四军黄桥决战的胜利提供了有利的条件。

花园

与“会址”相邻的是韩公馆的花园,花木扶疏,奇石突兀,诗情画意,尽在其中。每年冬春,腊梅、红梅、白梅竞相绽放,幽香沁人。那小瓦出檐的圆门旁,竹影摇曳,体现了文人家居不可无竹的意趣。园中陈列各式盆景,青的如五针松、罗汉松,红的如石榴、月季,树桩如紫薇、米榆等等,可谓“大景入神、小景入画”。一棵200多年的真柏尤引人注目,蟠龙般的树干撑着一把雨伞似的翠绿色树冠,更显得故居的深幽、苍古。北侧一棵伟岸挺拔的广玉兰树,高10余米,干径超过1米,距今已100余年。初夏时,碗口大的乳白色玉兰花开满枝头,雍容高洁,清香扑鼻。香港《文汇报》曾载文称之为“玉兰王”。南通市定广玉兰为市树,而南通市境内最大的一棵广玉兰则是海安韩国钧故居内的这一棵。

对外开放

韩国钧故居于1986年9月由江苏省文化厅、海安县人民政府拨款,交海安县文化局承办修复,1988年2月竣工对外开放,每年接待数以万计的同胞、侨胞和各界群众,已成为海安文明建设和对外开放的窗口。