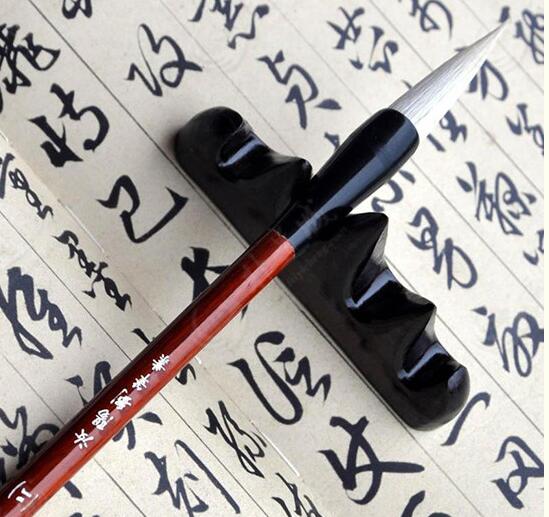

汝阳刘毛笔制作技艺

笔是文房四宝之首,毛笔是我国传统的书画工具,毛笔制作素有“北有汝阳刘,南有湖笔”之说,河南省项城汝阳刘村是中国毛笔的发源地,浏阳刘毛笔更是承载着中国的历史文化,记述了中国的时代变幻,被称为“中国毛笔文化活化石”,入选河南省非物质文化遗产代表性项目名录。

中国毛笔制作历史悠久,春秋战国时期已有毛笔之迹,但是当时毛笔制作工艺比较简陋。到了秦代,秦朝大将蒙恬为方便书信书写,研制出新的毛笔制作工艺,后世制笔人皆尊称蒙恬为“毛笔鼻祖”。后来,蒙恬制作毛笔的工艺经帐下文书、汝阳刘先人刘寅改进并传承至今,已有两千余年的悠久历史。如今,汝阳刘毛笔制作技艺传承已有67代。

汝阳刘毛笔的制作工序相当繁杂,要经过分毛、脱脂、去绒、装毛、齐毛、垫毛、切毛、梳毛、修毛、成头等128道工艺而成。就其选毛来说,汝阳刘毛笔选料考究,仅兔毫的选择标准是秋毫取健、取尖,春夏毫则不要;狼毫的选择就必须要到东北去采集过冬的黄鼠狼尾毛来制作。汝阳刘毛笔生产技艺考究,可谓一枝独秀,兼具毛笔“尖、圆、齐、健”四德,宜书宜画,用之得心应手,挥洒自如。

_ueditor_page_break_tag_刘氏酥饼五仁蛋黄皮月饼技艺

刘氏酥饼五仁蛋黄皮月饼技艺渊起于元朝末年,古时称之为“胡饼”。据《明史》记载,1363年鄱阳湖之战,军师刘伯温见士兵们出征时饮食不便,于是按周易命理五行之说,自制了胡饼给士兵吃,士兵们食后欢欣鼓舞,最终朱元璋大获全胜,刘氏胡饼也因此在当时极富盛名。

刘氏后人从明朝起制饼至今已有数百年。清光绪年间第17代传人刘季造在祖传工艺和配料上结合百家之长,完善了刘氏酥饼的口味,并逐渐形成用煸炒后的五仁馅料中加入蛋黄等原料,秘制而成。新中国成立后,刘振海先生继承祖辈技艺,重现了五仁蛋黄皮月饼工艺。如今,刘氏酥饼五仁蛋黄皮月饼得以“飞入寻常百姓家”,成为享誉盛名的美食佳品。

刘氏祖先根据周易命理五行之说“金、木、水、火、土”与中医所说的人体中分别对应肺、肝、肾、心、脾五脏选材对应,百年传承,选材、工艺讲究。刘氏酥饼有助五行平衡、五脏调和、提高人体机能,制作过程也隐含五行的概念。其馅料中核桃仁补肾,花生仁养脾,芝麻仁强神补肝肾,葵花子仁保护心脏,西瓜子仁有助润肺降压。皮料中的蛋黄滋阴凝神,增强记忆力,对人体五脏六腑多有裨益。

_ueditor_page_break_tag_刘氏竹编工艺

刘氏竹编工艺是四川渠县的汉族传统手工艺品。用慈竹作材料,制作生产工具,编织生活用具,在此基础上衍生、创造出来的编织工艺。它是中国最具特色的汉族传统手工技艺之一,渠县刘氏竹编工艺技术精湛、文化品味浓郁,在四川乃至全国具有代表性。

它产生在以渠江镇为中心地带的全县范围内,其诞生时间可以追溯至2300年前。古代賨人用竹材编制劳动工具和生活用具。到了唐代,渠县竹编业已经很发达了,人们住竹房、坐竹椅、背竹筐、戴竹笠、持竹扇等等,生产生活离不开竹。至清代,渠县竹丝宫扇、细篾凉席等非常有名,成为朝庭贡品。民国初年,渠县竹丝宫扇,精美绝论,成为达官贵人的收藏珍品。解放后,渠县刘氏竹编业更加兴旺,品种丰富多彩,技术精益求精,至70年代,渠县刘氏竹编工艺得到迅速恢复与发展,渠县刘氏竹编工艺主要传承人刘嘉峰从“龚扇”起家,通过刻苦钻研,首创了竹编字画,提花编织法,该工艺是中国竹编工艺的一大创举,推动了汉族竹编技艺的发展。