老子墓位于陕西省西安市周至县楼观台西五华里之大陵山,是我国周代大思想家、哲学家、道家学派创始人老子晚年生活、著经、羽化之地,又称西楼观台。东距古都西安70公里,距周至县城13公里,地处终南山北麓,就峪河绕陵而过,北魏郦道元《水经注》云:“就水出南山就谷,北径大陵西,世谓老子墓”。在椭圆形墓冢前有清代乾隆时著名学者,陕西巡抚毕沅书写的“周老子墓”三字石碑。

春秋末年,老子为周守藏史,周弱,弃周入秦,函谷关令尹喜接迎老子到楼观台,老子讲授了道德之意五千言,即《道德经》后隐居西楼观台大陵山,坐化于吾老洞,洞侧现有老子祠、尹喜祠等遗址。

楼观台是老子文化的发祥地,是道教祖庭圣地,老子墓地大陵山,经过近三千年的风雨苍桑,留下了丰富的人文遗迹和史话轶闻。唐时玄宗李隆基、诗人岑参、温庭筠等在此拜谒留诗;宋时苏东坡在此踏雪赏景,王禹、薛周在此寻古抒怀;明时康海在此苦读,考中状元,其饮水山泉至今仍叫状元泉;清乾隆时著名学者、陕西巡抚毕沅亲题“周老子墓碑”。

大陵山山顶“吾老洞”是老子晚年生活、著经、羽化之地,石洞宽8尺,高丈余,深不可测,世传内藏石函,函内有老子头盖骨,多年来探险者甚多,均为洞中阴风所阻。明万历四年《重修吾老洞碑》,碑额有“终南福地”四字,洞额嵌汉白玉匾,上镌“吾老洞”三字,洞内东侧有“藏丹神洞”石刻,洞内供奉明代老子石像一尊。吾老洞侧有老子祠遗址,始建唐初,香火极盛,后毁于北宋时火灾,明代重建,清时复修,文革时被毁。后虽有修复,但规模较小,是历年农历二月十五日老子诞辰祭祀活动的场所。大陵山峰顶有玉皇楼遗址,陵北有王母宫遗址,王母宫北坡下有百亩水田,世称传说中的瑶池,为王母的起居之地。大陵山东坡下有遇仙桥遗址,相传为鲁班所建,建桥时巧遇八仙之张果老而得名,是通过就水进入大陵山必经之地,唐、宋时为竹桥,明时为木桥,后屡毁屡建,现明代桥墩还在。

此外,还有老子弟子尹喜祠、尹喜墓和徐甲墓址;宋苏轼“赏雪亭”遗址;明状元康海读书台遗址;康海汲水状元泉遗址;传说中《西游记》里孙悟空斗琵琶精的琵琶洞遗址等。大陵山依山傍水,茂林修竹,秀岭飞瀑,自然景观和人文景观得天独厚,经地质勘探,温泉资源丰富,是凭吊怀古、游山赏景,休闲度假,疗养避暑的胜地。

每年农历二月十五日老子诞辰,海内外群众云集此地,以古老的民间特有的传统形式祭祀老子,年均10万之众。其供奉的大蜡、纸火队伍连绵十数里,不时有港台、东南亚游客前来膜拜圣哲老子。

(唐)节愍太子李重俊墓位于陕西省富平县宫里乡南陵村北,一九九二年九月二十日被公布为省级重点文物保护单位。

李重俊墓已由省考古研究所发掘清理,从发掘情况看,墓园由两部分组成,即地面和地下两部分构成,地面文物由于年代久远,幸存无几,封土堆因雨水冲刷和人为的蚀食。现为覆斗形,系夯筑,夯层厚12─15厘米,底部边长37米,高20余米。已探明陵园东西120米,南北150米,中有门阙一对,面积10×10米,四个角有角阙11×11米,四个角阙有夯筑城墙相连,宽2─2.5米,门阙前有司马道,宽约20米,司马道两侧原有大量石刻,今仅存石人一尊,石蹲狮一座,地下部分由墓道,过洞、天井、甬道、壁龛、墓室等六部分组成,全长54.25米,在壁龛、天井、过洞、 甬道、墓室出土大量的文物,有彩绘陶俑、三彩残片、白瓷、哀册、玉壁等文物200余件和大面积的壁画,有:山水、马球图、列戟、仕女、官吏、瑞禽、屏风等,对研究唐代礼制制度,工艺绘画等,是难得的实物依据。

河北省孟津县会盟镇老城村东南方的田地中,有一处占地9100平方米的长方形墓园,这是清朝顺治年间历任工部尚书、殿试读卷官、兵部尚书李际期的葬身之所。李际期墓于2006年6月被河北省政府公布为第四批文物保护单位。

百年墓园历沧桑

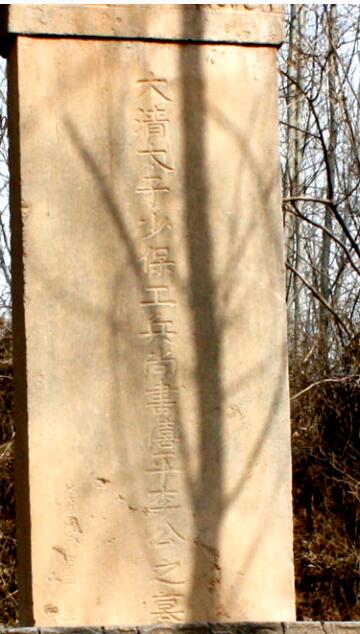

李际期墓园由北部的墓冢及其附属石刻和南部的神道石像生组成。园内遍植杨树。墓冢位于墓园北部,高约4米、底部直径约12米。墓冢前,写着“大清太子少保工兵尚书僖平李公之墓”的墓碑匐倒在地。墓碑南侧的供案四周,铺首衔环、帷幕、海水云龙等浮雕图案仍然依稀可见。350多年后的今天,我们只能通过立于其墓冢右前方的碑刻,了解这位清朝重臣的故事。

义渡乡邻美名扬

李际期出生在旧孟津县城东十里的双槐村。

据孟津县文管所所长张钦波介绍,据清代的《孟津县志》记载,崇祯十四年,闯王李自成进入河南后,迅速占领了河洛地区,为躲避战乱,沿河的居民都想渡到黄河北岸,但是当时的守河官员却命令断航,阻止百姓北渡。

得知此事后,正在孟津家中的李际期立即与守河官员协商,承诺承担一切后果,并以自己全家百余口人为人质,请守河官放百姓过河,守河官这才允许开航。之后,百姓连续渡河三昼夜,暂时躲避了战祸。百姓深受感动,李际期死后,乡亲们便将其牌位供入了乡贤祠。

重臣畏罪吞金亡

这样一位爱民如子的官员却因为顺治皇帝一句感慨吞金而亡。顺治十二年,李际期升任兵部尚书。

李际期任兵部尚书期间,治军严明,赏罚分明,颇得将士爱戴。有一次,李际期陪顺治皇帝出巡。当时酷暑难耐,顺治皇帝就连续传旨三次,让军士停下歇息,但军士们仍疾行如故。皇帝便让李际期传令,传令刚下,全体军士立即原地休息。顺治皇帝于是感慨地说,“君王三宣,将军一令啊”。这句不经意的感慨颇有褒奖之意,但李际期听后却寝食难安,惊惧之下,他竟吞金毙命。

张钦波说,在河洛地区现存的尚书级别官员的坟墓中,李际期墓有保存最为完好的一组清初石刻。这些石刻造形敦厚,雕刻洗练,神形兼备,是研究我国石刻艺术发展变化不可多得的实物资料。

李茂贞墓位于陕西省宝鸡市金台区陵园乡陵园村,从2001年开始,宝鸡市考古工作队对其进行科学发掘和资料整理,共发现瓷器、陶器、铜器、铁器、石器等各种文物共七百三十五件(组),其中铜器绝大多数鎏金。1982年6月15日列为宝鸡县重点文物保护单位。2003年9月确立为陕西省重点文物保护单位。2013年5月,李茂贞墓入选第七批全国重点文物保护单位。

建造特点

李茂贞墓以唐代帝王墓葬形制而修建。位于陵园东北侧的李茂贞寝宫,除前室、中室用石条砌筑外,其余均为青砖砌成,其建筑规模在已发掘的唐代陵墓中并不多见。王妃刘氏寝宫墓道尽头的端门建造做工精细,用青砖雕刻出的门窗、护栏、筒瓦和人物,栩栩如生。在后室四周墙壁,当年所绘壁画依稀可见,局部色彩完好。

有关资料显示,该王陵中的端门是中国目前发现的年代最早的砖砌端门,砖雕中的“两人轿子图”、“八人轿子图”在其他地方均未发现过。

原墓冢封土面积约达2000多平方米,因各种原因损蚀,今仅存低平丘冢,封土高仅3米左右。墓前原有陪葬墓一座,石人、石狮各一对,及石羊等石刻,现仅存石狮一只,石人一个(上部残)。

墓主

李茂贞(856年—924年),原名宋文通,字正臣,深州博野(今河北蠡县)人。唐末藩镇军阀,五代时期岐王。曾经开岐王府,妻称皇后,各种仪示都跟皇帝一样。后向后唐称臣,封秦王。