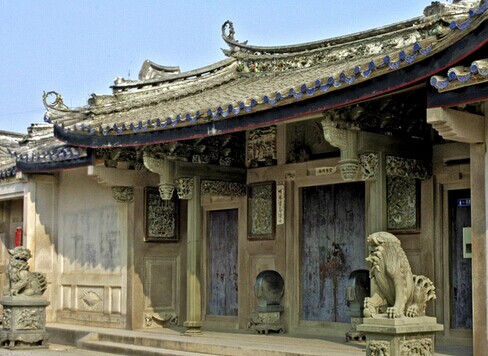

从熙公祠位于广东省潮州市潮安区彩塘镇金砂管理区斜角头,为旅居马来西亚柔佛洲侨领陈旭年所建。兴工于清同治九年(1870),告竣于光绪九年(1884),历时十四年。

从熙公祠坐东向西,面宽31.22米,进深42.25米,为二进院落布局,前厅与后厅之间是天井,两侧有廊轩,后厅有抱厦,形成四厅相向的格局,后厅面宽三间,进深三间,斗拱抬架式木结构,地面铺大理石规格砖。

琳琅满目的建筑装饰,使整座建筑物显得更加富丽堂皇,首进门楼前理分置精致石狮一对,门楼屋架为双面镂空石雕。而最令人叹为观止的还是镶嵌于门楼石壁上的四幅石雕。这四幅石雕分别以土农工商,渔樵耕读,花鸟虫鱼为题材,每幅石刻都很好地运用了“之”字形的构图,将不同时空的人、事、物集中在同一画面,浓缩故事情有节。表现最富戏剧性的瞬间。

一幅“渔樵耕读” 图,分布了二十五个人物 或穿插于亭台楼阁之上,或出没于山林曲径之中,或抛网捕。或牧牛而归,神态各异,栩栩如生。“花鸟虫鱼”则以自然取胜,源于生活而高于生活。展翅的鸟,跳跃的鱼,肥硕的荷,怒放的花……无不惟妙惟肖,尽态极妍,其艺术造诣之高,堪称一绝。

2006年05月25日,从熙公祠作为清代古建筑,被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。

陈旭年简介祠内的潮州木雕也精美绝仑,首进的屋架,后座的抱厦和中槽屋架所有的梁枋、柱间诸穿、插构件都饰以玲戏剔透的潮州金漆木雕,显示出金碧辉煌的艺术效果来。潮人俊彦陈旭年(1827—1902年)又名毓宜,清代海阳县上莆都(今潮安县彩塘镇)金砂乡人。早年丧父,小时家境贫寒。

贫穷和屈辱使年仅17岁的陈旭年决意出洋谋生。清宣宗道光二十四年(1844年),身无分文的陈旭年冒险躲进开往马来半岛的红头船,只身来到柔佛国(现马来西亚的柔佛州)。起初,他和众多潮籍乡亲在原始森林里披荆斩棘,开山垦荒,饱尝人间艰辛,后改以贩布为业。之后柔佛苏丹出现经济危机,而他因发现新锡矿受到嘉奖。

陈旭年致富后结识柔佛贵族阿布加(华侨称他为天猛公,据传其母是潮州人)并与他结拜为兄弟。这个会讲潮州话的贵族于1862年继任柔佛苏丹。1864年,他把境内10个港口交给陈旭年管理。陈旭年39岁时,成为马来半岛上最大的港主。陈旭年的家乡俗称砂陇,因此他在柔佛首府新山最大的一个港口被人称为老砂陇港。1868年起,陈旭年成为南洋最著名的富商,被柔佛苏丹封为“甲必丹”(华侨领袖),授予“资政”头衔。至今柔佛新山有条“陈旭年街”,便是为了纪念他的劳绩。

随着事业的发达,他逐步把事业重心南移至大规模开发中的新加坡。清穆宗同治七年门(1870年),陈旭年折资在家乡金砂斜角头,兴建“从熙公词”,陈旭年从柔佛移居新加坡时,从潮州请去工匠并运去原材料,按从熙公词的现格和式样,在克里门梭路和槟榔路间建成被该国列为国家第五古建筑的“资政第”。1984年6月,新加坡以这座当地仅存的潮式古建筑物理图印发了邮票。这不仅是陈旭年家族光荣,也使华人引以自豪。该建筑物现为救世军公益设施,免费向公众开放。

陈旭年晚年告老回乡,颐养天年,75岁卒于故里。

_ueditor_page_break_tag_

蚬西李氏大宗祠位于广东省高要市蚬岗村村西,坐东向西。该祠始建于明天启年间(1621年),占地1.2亩,三厅两回廊,中、后堂八根栋梁及屏风均以坤甸木构建,门墙以水磨青砖筑砌,花岗岩梁柱,雕梁画栋,两边墙首各镶嵌砖雕吉祥图案,墙檐站立着两只貔貅,工艺精湛,栩栩如生,恢宏大器;门前还有一个花岗岩地板的碑台,两座桅杆夹分立两边,这是为族人金榜题名,树碑荣耀之处,十分气派。此后,随着宗枝延绵,人口增多,陆续建起了李氏第一宗祠(大房祖祠)、梓庄李公祠(二房祖祠)、莲塘李公祠(三房祖祠)、敦本李公祠、穗谷李公祠、思诚李公祠、诗福李公祠等一批颇具规模的祠堂。

2004年农历八月志十月大修。大修后的李氏大宗祠,保留了清代南方祠堂建筑的特色与风格。该祠为三开间,三进深,硬山顶,抬梁式砖木结构。头进为11架椽屋,前后乳栿、搭牵,用两柱,内木柱,外石柱。乳栿、搭牵上雕有人物画,并漆上金黄色。用灰白色的石英石作门额和门框及墙群,门额上阴雕“李氏大宗祠”五个天蓝色大字,与石门额之上的墙头画以及檐口板上的金黄色兰花、红色桂花相互辉映,极为美观。两次间的石月梁上各有一只石狮子承托着白石斗拱,斗拱中央处分别漆红色的“福”、“寿”字样,这一独特的装饰极为少见。大门后为木屏风门,门头上镶嵌着“奉训大夫”和“御前侍卫”两块牌匾,牌匾为红底金字,周边有金黄色的四龙戏珠图。屏风北面挂着“文魁”和“岁进士”两块红底金字木牌匾。屏风南面挂着两块红底金字的“武魁”木牌匾。二进为天井。三进为十四架椽屋,屋壁墙头和头进一样,画满60厘米高的墙头画及诗词。由此可见该宗祠是文武全才的望族,大显“长者”风范。

_ueditor_page_break_tag_

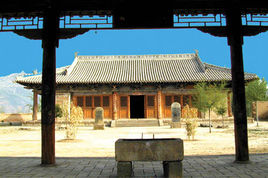

武康王庙位于甘肃省平凉市崇信县城东街,明、清时又名李元谅寝宫,俗称城隍庙,为奉祀唐代武康郡王、陇右节度使李元谅而建。占地3337平方米,由寝宫和拜殿组成。寝宫坐北向南,面阔五间,进深三间,六椽单檐歇山顶。土木结构,厅堂式建筑。大木构架属元代,明间乳栿对四椽,栿用三柱;次间前后乳栿用四柱。柱头卷刹呈覆盆状。正面、两侧面施普柏枋和阑额,柱头、补间铺作各一朵,后檐仅施阑额和柱头铺作。柱头铺作为外四铺作单杪计心造,里转四铺作单杪偷心造;补间铺作为外四铺作单杪计心造,内转五铺作卷头造并偷心,一跳华栱头刻假昂,昂面呈人字形。

1981年9月10日,被甘肃省人民政府公布为省级重点文物保护单位。2011年入选第五批全国重点文物保护单位。

人文历史据县志记载,崇信人民因他“开拓疆土,修筑镇城,德被民生,感恩王功”,于唐德宗贞元十三年(797年)前后,在县城东门外一百二十步建祠塑像,春秋祭祀。宋哲宗绍圣四年(1097年),崇信知县王需修缮庙貌。明太祖洪武三年(1370年),县民李斗等人迁建城内。明英宗天顺七年(1463年),崇信知县吉泰将原庙址内四根宋、元时期镌刻石柱移入,建亭于殿前。明神宗万历三十三年(1650年),崇信知县边国柱以塑像主次不当,又未能变更,将大殿改为寝宫,另建正殿于前。明思宗崇祯六年(1633年),兵燹殿亭俱毁,仅剩寝宫。清德宗光绪二十五年(1899年),崇信知县陈兆康修缮大殿,并重修献殿。1941年,中华民国政府对武康庙进行修缮,利用殿宇储粮。1949年,中华人民共和国成立,武康王庙划拨县粮食部门使用。1985年8月9日,崇信县人民政府公布其为县级文物保护单位。1993年3月29日,甘肃省人民政府公布其为第五批省级重点文物保护单位。2001年6月25日,中华人民共和国国务院公布其为第五批全国重点文物保护单位。 现存的武康王庙总体布局呈南北纵长形,建筑分别位于南北中轴线上。武康王庙坐北向南,面阔五间,进深三间,由内外两周柱网组成,建筑坐落在一个朴素的台基上,单檐歇山顶,正面中间三间是格扇门,两端尽间的山墙和后部用厚实的土墙围绕。外廊两侧的檐柱略向中心倾斜并逐渐升高,在古建筑上将这种做法称为侧脚和升起。柱上和开间中又置以形式庞大有力的斗栱,上面挑出屋檐,使人感觉屋顶非常雄壮有力,庄重和谐。 武康王庙虽经明代迁建和续修,但大木构架还保留了宋代的建筑特色,它是甘肃省乃至西北地区木构建筑中保留早期构件较多、时代较早的建筑之一,是研究西北地区古代建筑艺术和生态环境的真实依据,具有很高的历史价值。

人物介绍李元谅(732年—793年),唐代安息(今伊朗)人,本姓安,出生于伊斯兰教世家。自幼由宦官骆奉先收养,改姓骆,名元光。唐德宗时著名将领,曾数次参加平叛,屡建功绩,升华州刺史,加检校尚书左仆射,封武康郡王。德宗贞元三年(787年),吐蕃向大唐请和,双方商定会盟于平凉。吐蕃劫盟,骆元光率部接应,救出会盟主帅浑瑊,其余随行官员千余人皆被俘,当时如无骆元光的机智果断,则会全军覆没。故此,唐德宗予以嘉奖,并赐姓李氏,改名元谅。

贞元四年(788年),加封李元谅为陇右节度使,驻守良原(今灵台县梁原)。不久又扩展防区,收复失地,新筑崇信城。贞元九年(793年)十一月,李元谅因积劳成疾,长眠于这片他曾为此付出了半生心血的地方,享年六十二岁。根据他的遗愿,人们把他的坟墓筑在崇信县城西北面的高山上。