此刻全称《龟兹左将军刘平国摩崖》,又名《刘平国治路颂》、《刘平国治关亭诵》、《龟兹刻石》等。8行,105字。在新疆拜城县东北150公里黑英山乡博扎克拉格沟沟口一巨型山岩壁间。汉永寿四年八月刻(永寿凡三年,次年六月改元“延熹”),隶书摩崖,记的西域都护府龟兹左将军刘平国带着6名秦人(汉人)和羌人筑关修路后,在旁边的石壁上刻下了一段文字,记叙在此凿岩筑亭、修建关隘的事迹。 是研究新疆的重要史料。

最早发现这处石刻是在清光绪五年,即公元1879年夏,清代治河名臣、广东陆路提督帮办新疆军务的张曜,派遣军士去查探翻越天山的捷径。行至赛里木乱山中时,一名军士迷了路,无意中发现岩壁间微露凿痕,纵横似有字迹,归队后告诉了同伍。当时张曜的幕僚施补华听说后,骑着马,带着粮秣前来考察,得知这是一处后汉时期的摩崖,立即制作了拓片,以传后世。

此后,不断有文人墨客到此访古,做了不少拓片,轰动了京城。因为是汉代隶书真迹,具有史料和书法双重价值,不可多得,所以就有军官、地方官和商人争相前来拓片。1928年,我国著名的考古学家黄文弼曾经到这里查看过,可惜在他到来之时,上面的字迹已经模糊了。1957年新疆文物考古工作者将其确定为第一批省级重点文物保护单位。

2002年7月下旬,一场百年不遇的洪水侵袭拜城县,刘平国摩崖遗址也同样未能幸免,洪水卷带的碎石给这处十分珍贵的摩崖遗址带来了难以挽回的损失。目前,这处摩崖遗址的刻字痕迹已经很难全部辨认清楚。 后拜城县文物管理部门制订了龟兹左将军刘平国摩崖石刻遗址维修方案以加强保护。

此刻剥落严重,文字漫漶。其书大小参差,多用圆笔,若不经意而饶有古逸之趣,较之《西狭》、《石门》诸刻,更为宽博疏放。

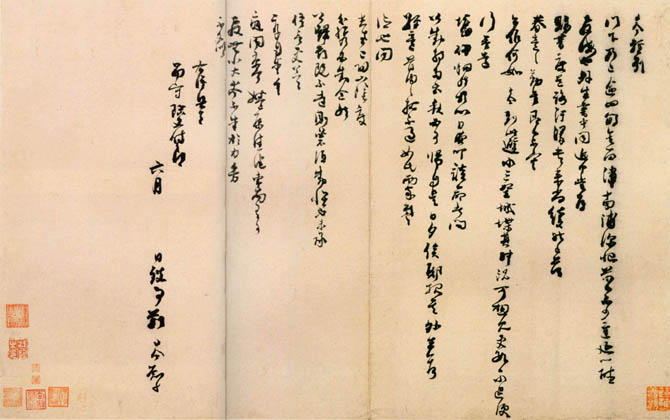

刘岑 《门下帖》 纸本 行草书 纵31.3厘米 橫52.5厘米,北京故宫博物院藏

释文:

岑轻别 门下,乃已逾四旬矣。雨滞南浦,深恨前日不 少迟延,以听 教诲也。外生书中,闻近中尝存 赐书,度道路污□,书来尚缓,然已荷 眷意之勤矣。即日不审 台候何如。岑到此避水,三登城堞,其情况可 想见。更数日,水退便 行,益远 墙□惘然于心。日夜叩谈命者问 公动静,多云: 秋必可归。自是日夕俟邸报 矣。外生荷 经意,骨肉之亲,不过如此,两家戴 德也。闻 老已归山阴,度 分携必动念,然 公归期既不远,则必不须动怀也。未承 语言,更益 厚自爱重。 庭闱康宁,□属佳健。东南有可 教无小大,岑不爱於力,千万不□□。 右谨具呈 留守珤文侍郎 六月日 致事刘岑剳子

此帖用笔丰润,“纵逸不拘,有自得之趣”({《书史会要》),是其晚年手笔。

鉴藏印记:“□州”(朱文)、“宋荦审定”(朱文)、“莲樵曾 观”(白文)’“莲樵鉴赏”(朱文)、“江恂之印”(白文)、 “德”“量”(朱文连珠)、“皇十一子成亲王诒晋斋图书印” (朱文)、“南韵斋印”(朱文)

南宋 刘松年 《天女献花图》 中国台北故宫博物院藏

《天女献花图》刘松年册页绢本淡设色 纵40厘米 横58厘米。

此图中天女手捧花蓝,边舞边散,对面菩萨神情安逸,微笑观看,周围几位罗汉则已被天女的舞姿所吸引,面露欣赏之色。图中除了菩萨头戴宝冠,身披璎珞,保持了传统的造型特点以外,其余形象都似由凡尘中人脱胎而来,具有写实生动的效果。

图中布局疏密有致、离合有序。线条或刚或柔,表现出衣衫的不同质感。设色以沉稳为主,又以朱砂色来体现天女青春活泼的体态。画面动静结合,不着背景,给人无穷想象。

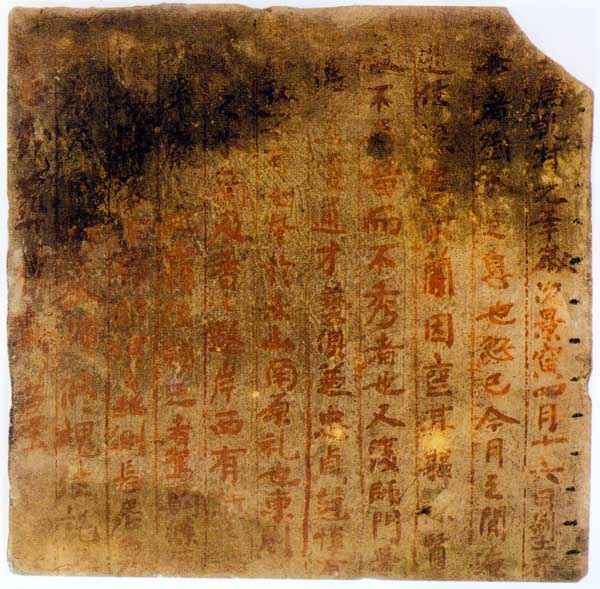

《刘土恭墓志铭》,砖,朱笔,纵39×横36×厚4.3厘米。北京故宫博物院藏。

唐乾封元年(666年),朱书,界格,十一行五十八字。

释文:维大唐乾封元年岁次景寅四月十六日,刘土恭土恭者,刘氏之息也。忽已今月之间,淹形逝住,染患不简,因丧其 躯,医扶救不存,苗而不秀者也。又复师门学道,德业尽通,才艺具兼,忠贞克慎,有可春秋一十有七,卒于赤 山南原礼也。东则洋洋之水,南及香香遐岸,西有赫赫诸,北帝岩岩之岭。但愿亡者,驾驹仆使,淹魂归,冢 下移眠,冥冥幽侧。长居泉下,永扇清风。寂寂孤坟,修魂往托。呜呼哀哉,葬于斯墓。

刘钰(1410年—1472年),字廷美,号完庵,长洲(今江苏苏州)人。明代画家。正统三年(1438年)举人。官至山西按察佥事。老而嗜学不衰,为诗清丽可咏,有《完庵集》。山水出吴镇,王蒙、风格苍润。书正、行出赵孟頫,行草学李邕,各极其妙。写山水林谷泉深,石乱木秀,云生紧密,幽媚风流,蔼然高者,攀鳞巨老,庶乎升堂,特未入室耳。天顺(一四五七至一四六四)间与杜琼、徐有贞、马愈、沈贞吉、恒吉并能写山水,近世莫及。卒年六十三。

刘珏在绘画上继承了元代文人画的传统,是明代前期吴门地区一个较为活跃的文人画家,给吴门画派起到了一定影响。

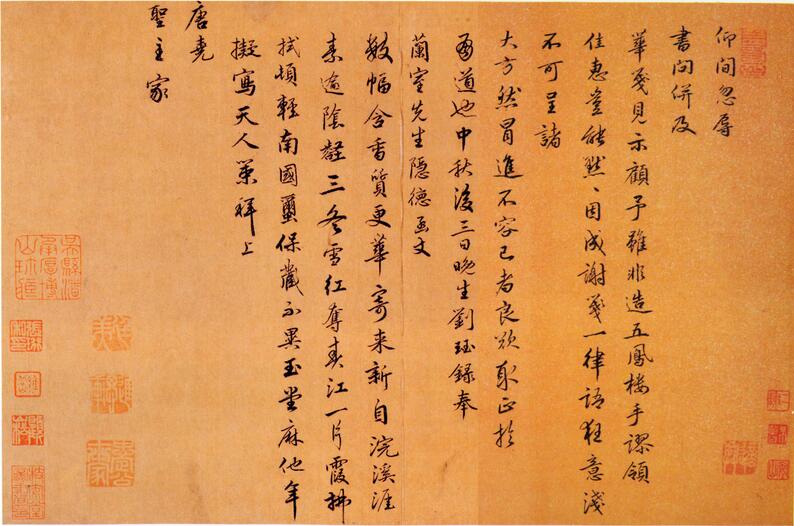

刘钰 《仰间帖》 北京故宫博物院藏

刘钰《仰间帖》纸本 行书

尺寸27.9×42厘米

【释文】:仰间勿辱书问,併及华笺见示,顾予虽非造五凤楼手,谬领佳惠,岂能默默,因成谢笺一律,语狂意浅,不可呈诸大方。然冒进不容己者,良欲取正于有道也。中秋后三日,晚生刘珏录奉兰室先生隐德函丈。

数幅含香质更华,寄来新自浣溪涯。素逾阴壑三冬雪,红夺春江一片霞。拂拭顿轻南国茧,保藏不异玉堂麻。他年拟写天人策,拜上唐尧圣主家。

此帖是刘珏写给朋友的回信,感谢朋友寄来的笺纸,并作诗一首赞美笺纸的华丽。署款:“中秋后三日,晚生刘珏录奉兰室先生隐德函丈。”

款下钤印:“廷美”、“进思轩”、“忠定公世家”。引首印“益有斋”。鉴藏印有“顾崧”、“希曾”、“二谢”、“安山”、“吴县潘承厚博山珍藏”、“张珩私印”等诸印。

此帖书法类赵孟頫,结体圆健规整,用笔娴熟、洒脱、颖秀,笔画之间连丝自然且行气酣畅淋漓,这与他当时看到朋友所赠之华丽笺纸的喜悦心情是分不开的。( 撰稿人:李艳霞)

刘麟(1474年—1561年),字元瑞,号南垣,江西承宣布政使司饶州府安仁县(今江西省余江县)人,与顾璘、徐祯卿称“江东三才子”。弘治九年(1496年)进士,嘉靖七年为工部尚书致仕。历官大司空,生平廉洁,不苟且附炎,因忤逆阉党刘瑾,挂冠而去,隐居于吴兴南垣,教授学生。晚好楼居,而贫不能构,悬篮舆于梁,曲卧其中,名曰神楼。文徵明绘其图。嘉靖四十年卒,年八十八。赠太子少保,谥清惠。

善行草,书法宗羲、献。为世所重。著有《刘清惠集》。《明史》卷百九十四有传。

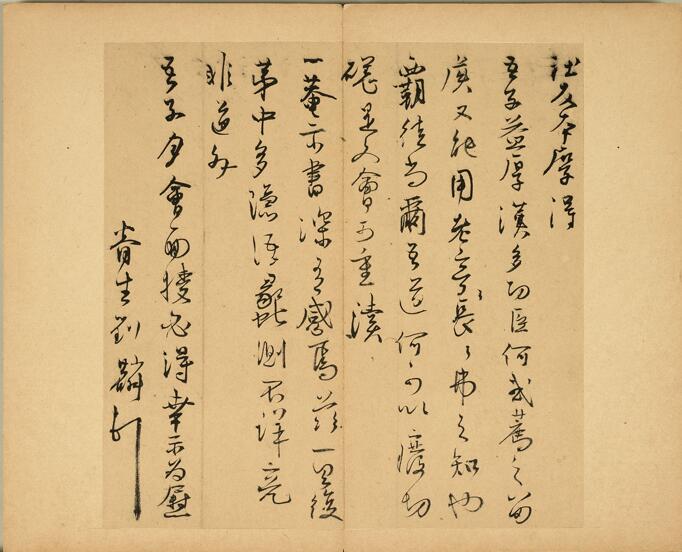

刘麟 《尺牍》 台北故宫博物院藏

刘麟《尺牍》纸本行草书

尺寸:

释文:社友本厚。得吾子益厚。汉多功臣。何或荐之。留侯又能用老亭长。亭长弗之知也。霸徒尚尔。吾道何可以废切磋。是文会可重。读一菴示书。深有感焉。兹一具复。第中多隐语。蠡测不详。亮非道外。吾子月会面授必得。幸示为慰。眷生刘麟顿首。

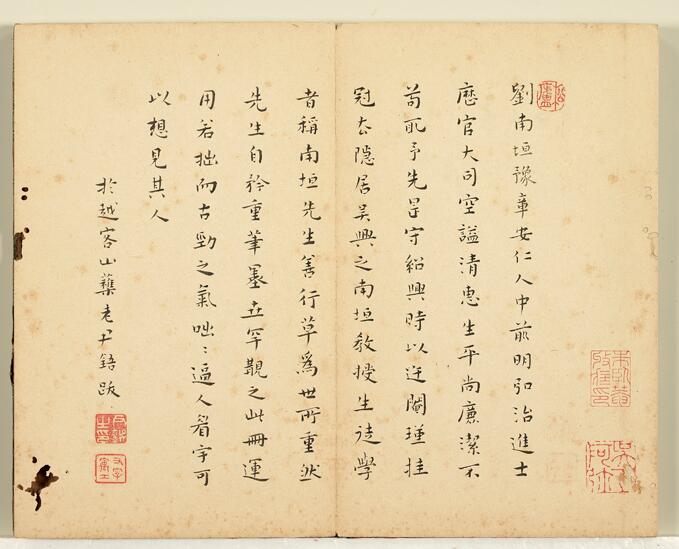

刘麟 尹鋙题跋

尹鋙题跋

尺寸:

释文:刘南垣豫章。安仁人。中前明弘治进士。历官大司空。諡清惠。生平上廉洁。不苟取。予先是守绍兴时。以迕阉瑾。挂冠去。隐居吴兴之南垣。教授生徒。学者称南垣先生。善行草。为世所重。然先生自矜。重笔墨。世罕觏之。此册运用若拙。而古劲之气咄咄逼人。眉宇。可以想见其人。于越客山藮老尹鋙跋。

资料来源:台北故宫博物院网站

作者简介

刘墉(1719年—1805年)的书法,不随俗,初从赵孟頫入,法魏晋,学钟繇,兼颜真卿、苏轼及各家法帖,中后不受古人牢笼,貌丰骨劲,味厚神藏,超然独出,自成一家,有名于时,“名满天下”,政治文章皆为所掩。刘书法与同时期的吸取金石碑版营养的翁方纲以及颇具古朴多姿的成亲王、铁保合称“翁”、“刘”、“成”、“铁”四家,与稍后受汉学影响,追踪汉魏六朝,突破“馆阁体”束缚呈现书法新貌的金农、郑燮等相应,起承前启后作用。

在刘墉诸多传世书法中,有很多代笔和赝品,特别是刘墉有三姬,皆能代笔可乱真,鉴别真伪代笔,除要辨别整体风格外,可注意图章,如署名“石庵”二字并钤长方“石庵”压脚印或盖有“飞腾绮丽”印者,皆为其姬妾代笔。

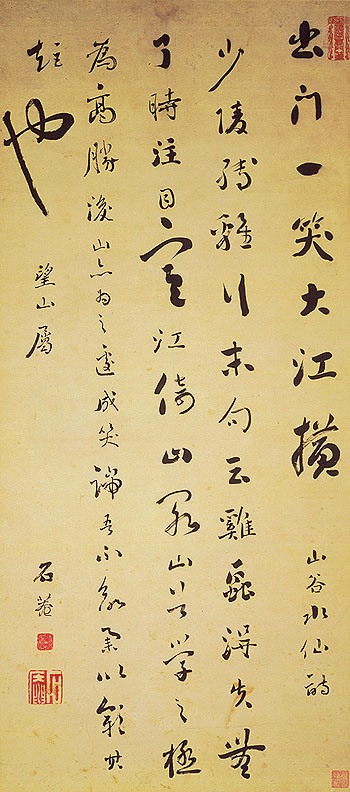

刘墉 《行书山谷水仙诗》纸本行书, 114×51cm , 北故宫博物院藏

读诗写字,刘墉始终引为乐事,因为好诗百读不厌,如果再用毛笔写下来,自己印象深刻,还又可以锻链书法。或许正因为如此,有时候刘墉的诗课和书课是分不开的。这件立轴是诗书两课,录写黄庭坚水仙诗,原诗共有八句:“淩波仙子生尘袜,水上轻盈步微月。是谁招此断肠魂,种作寒花寄愁绝。含香体素欲倾城,山矾是弟梅是兄。坐对真成被花恼,出门一笑大江横。”刘墉很喜欢这首诗,他佩服黄庭坚最后一句学杜甫学得真好,比陈后山学得好。刘墉自己也会作诗,读到好诗的时候,那种快乐是别人难以体会的。从另一个角度来看,黄庭坚这首好诗也间接透过刘墉的书法,和更多人一起分享。

刘大櫆(1698年—1780年),字才甫,一字耕南,号海峰,桐城县陈洲乡人。大櫆事方苞,深得方苞的推许;他又是姚鼐的老师,故为“桐城派三祖”之一。大櫆虽出方苞之门,但文风不同,方苞深于经学,对文章提倡义法,用笔严谨,简明确切;大櫆兼重古文的神韵,博采《庄》、《骚》、《左》、《史》、韩,柳、欧、苏之长,才气雄放,波澜壮阔。形成“日丽春敷,风云变态”的风格。有《文集》、《诗集》、《古文约选》、《历朝诗约选》等。 《清史稿》有传。

刘鹗(1857年—1909年),原名梦鹏,又名孟鹏,谱名振远,字云抟、公约,又字铁云,别署鸿都百炼生。江苏丹徒(今镇江市)人,寄籍山阳(今淮安)。出身官僚家庭,但不喜科场文字。他承袭家学,致力于数学、医学、水利学等实际学问,并纵览百家,喜欢收集书画碑帖、金石甲骨。辑有《铁云藏龟》、《铁云藏匋》(附封泥)、《铁云藏印》等书。其中《铁云藏龟》出版于1903年,是为殷墟文字的第一部著录。

所著《老残游记》备受世人赞誉,是十大古典白话长篇小说之一,又是中国四大讽刺小说之一。

作者简介

刘熙载(1813年-1881年)在论及书法中“丑”与“美”的关系时,有一段非常有名的话:“丑到极处便是美到极处,一丑字中丘壑未易尽言。” 意思是说,书法艺术上的“丑”,有着语言难以尽述的内涵。在这句话之前,他说:

学书者始由不工求工,继由工求不工,不工者,工之极也。《庄子·山木篇》曰:“既雕且琢,复归于补”,善夫!(书概)

这前后两者的意思是连贯的,“不工”就是丑的具体内容,刘熙载将学书过程最后落实在“工求不工”,以“丑到极处便是美到极处”为审美标准,这与传统观念正好相反,自有其独特美妙之处。

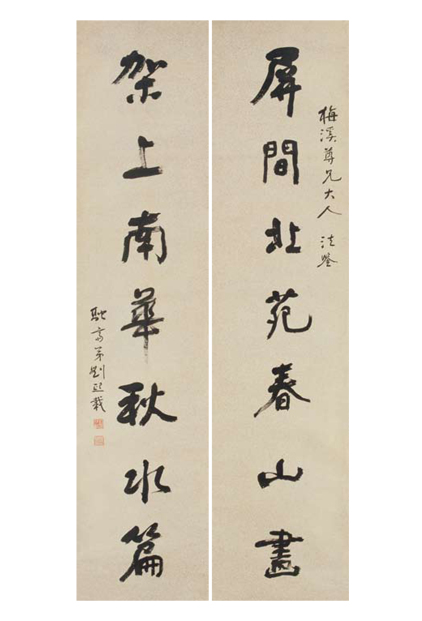

刘熙载《行书七言联》 常州博物馆藏

作品

此作品的书法水平是一般的,并不高明,取法颜鲁公,也部分吸收北碑的成分,写得比较沉着扎实,绝无浮躁媚艳之气,而有雄强豪迈之象。

刘春霖(1872年—1944年),字润琴,号石云。中国晚清直隶省河间府肃宁县人,晚清德宗光绪三十年(1904年)甲辰科状元,亦是中国历史上最后一名状元,所谓“第一人中最后人”。刘春霖善书法,尤以小楷为著。小楷笔力清秀刚劲,深得世人推崇。时有“大楷学颜(颜真卿),小楷学刘(刘春霖)”之誉。出版有《大唐三藏圣教序》、《兰亭序》等小楷字帖多部;大字法帖亦有出版。刘春霖的名字已载入香港书谱出版社和广东人民出版社出版的大型辞书《中国书法大辞典》。刘春霖患有心脏病,经受日伪打击后,病情逐渐加重,经多方医治无效,于1944年1月18日逝世于北京(又一说逝世于1942年)。