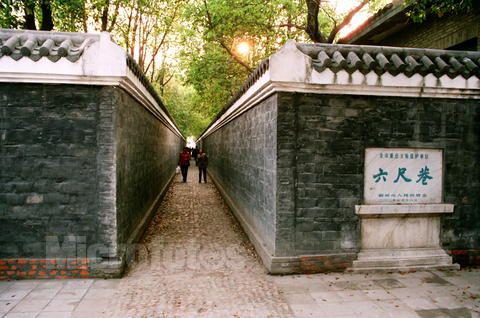

六尺巷,位于安徽省桐城市的西南一隅,全长100米、宽2米,建成于清朝康熙年间,巷道两端立石牌坊,牌坊上刻着“礼让”二字。

“千里家书只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹存,不见当年秦始皇”。这首“让墙诗”就出自六尺巷一段历史典故。史料记载:张文瑞公居宅旁有隙地,与吴氏邻,吴氏越用之。家人驰书于都,公批书于后寄归。家人得书,遂撤让三尺,故六尺巷遂以为名焉。

2006年11月21日,时任国务委员唐家璇在参观六尺巷后,题辞:“桐城六尺巷,和谐名城扬”。2007年4月,“桐城文庙——六尺巷”成为国家3A级旅游景区。

历史沿革

六尺巷,建成于清康熙年间。

清雍正十一年(1733年)冬,张廷玉奉旨回乡祭父,又酹酒姚氏殡所,撰诗有云:“昨向妆楼检遗墨,班昭犹有未残篇”、“重将不尽安仁泪,寄与鸡鸣戒旦人”。

1956年,毛泽东会见苏联驻华大使尤金时,曾说过一句诗:“长城万里今犹在,不见当年秦始皇”,这首诗的来源,就和安徽桐城的“六尺巷”有关。

1985年,桐城市政府将“六尺巷”公布为市级重点文物保护单位。

1993年,安徽省政府有关部门拨专款进行部分修复。

1999年,桐城市政府又拨专款在其遗址上进行复建与扩建。

2002年,桐城市在原址的基础上又恢复了“六尺巷”。修复恢复是根据原来的墙体的高度,墙面的做法,以及地面处的恢复面貌修旧如旧。

2007年4月,“桐城文庙-六尺巷”成为国家3A级旅游景区。

2006年11月21日,时任国务委员唐家璇在参观六尺巷后,题辞:“桐城六尺巷,和谐名城扬”。

2008年2月21日,时任国务院副总理吴仪视察桐城视察,参观六尺巷。

2014年11月15日,中央政治局常委、中纪委书记王岐山低调造访安徽桐城“六尺巷”。

2016年,桐城市对六尺巷片区进行开发升级。

建筑布局

六尺巷东起西后街巷,西抵百子堂。巷南为张英宰相府,巷北为吴氏宅,全长100米、宽2米,均由鹅卵石铺就。“六尺巷”主体建筑包括巷道、东边的“礼让”石牌坊和西边的“懿德流芳”石牌坊、休闲广场、诗画照壁、假山石等。

主要景点

“懿德”牌坊

白玉牌坊立于景区宰相府内,高大的徽式汉白玉牌坊上,“懿德流芳”苍劲有力。穿过牌坊,来到乌石照壁前,正面刻着六尺巷的人物图,背面则是张英的生平介绍等。

太湖石

绕过照壁,可看见一块太湖石,上面即是张英的刻有所提诗句,“千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇”。

六尺巷

六尺巷位于太湖石往前方,巷子不长,仅百米,宽两米。青砖黛瓦卵石路,墙外两旁植香樟,笔直而幽邃,有种史书般的厚重。伫立巷中,一幅画卷在眼前流淌。康熙年间,南墙边是张家,北墙边为吴家,两家为宅基地争论着,互让着……而今,张家吴家已不在,唯见小巷树森森。

“礼让”牌坊

走过小巷,在巷的出口处也有一座汉白玉牌坊,刻着“礼让”两字。从“懿德”到“礼让”,一段佳话就此流芳。

文化价值

“六尺巷”作为一个文化的新载体,其典故所包含的谦和礼让精神实际上也是中华传统文化的精神,它的“宽”不是宽在“六尺”上,而是“宽”在人们的心灵境界与和谐礼让精神上。六尺巷文化意蕴生发的根源,虽然局限在张英与吴家的个人道德层面上,但它凸显的是官方怎么对民众的态度,和利益之争的立场,以及解决矛盾的方式,是一个时代处理官民关系的范本。

社会评价

唐家璇:六尺巷里曾诞生过一个真实的历史故事,它昭示中国人民追求和谐的传统美德,闪耀着超越时空的思想光辉。

吴仪:“六尺巷的故事告诉世人,大度做人,克己处事。”

“六尺巷”是一把人生的尺子,值得我们经常拿出来量一量;更是一种人生修养境地的隐喻,值得我们经常去走一走。常走“六尺巷”,修行正己,就会走出人生天地宽,走出人生的高天白云,走出无愧后人的历史评说。《人民日报》

张溥故居位于江苏省太仓市区西门街新西华路57号,也是市博物馆所在地。建于明代天启、崇祯年间,距今已有近400年的历史。为三进组合式宅院,具有典型的明清建筑风格。故居内设复社纪念堂、文物陈列馆、太仓名人馆和“四王”纪念馆等,张溥故居原建筑范围很大,现保存的是其中的一部分。2006年被列为全国重点文物保护单位。

结构

现存的是一路三进建筑,第一进为大厅、第二、第三进均为二层楼房,展示了张溥的书房“七录斋”起居室及复社大事记等,前后房屋楼下有回廊相通,楼上为独具特色的“通转走马楼”,堂堂相应,楼楼相通。三进后面还有一个景色别致、小巧玲珑的小花苑,整套建筑斗拱齐全,工艺精湛,布局精巧,配以围廊厢房,是一座典型完整的明代建筑。

张溥故居的价值主要在于它较完整地保存了明代“尚书府第”的建筑风貌。规格较高,建筑工艺精良,布局合理,古朴简洁,其建筑主要构件均为明代建筑遗物。张溥故居不仅具有较高的文物价值和建筑艺术价值,作为明代著名学者、复社领袖的张溥的建筑遗迹,还具有很高的历史纪念价值。

解放后,人民政府十分重视对文物古建筑的保护,相继数次对故居进行了全面维修,现故居内设有“张溥和复社”陈列等展览内容。

人物

张溥(1602年—1641年),号天如,是明崇祯年间进士、明末文学家、“复社”领袖。

张溥散文,在当时很有名,风格质朴,慷慨激昂,明快爽放,直抒胸臆。其《五人墓碑记》,赞颂苏州市民与阉党斗争,强调“匹夫之有重于社稷”,为“缙绅”所不能及。叙议相间,以对比手法反衬五人磊落胸襟,为传诵名篇。所撰《五人墓碑记》收入《古文观止》。

张溥一生著书3000余卷,涉及经学、文史诸领域,有《七录斋近集》16卷、《汉魏六朝百三名家集》118卷等。张溥于各集前均写有题辞。此集是张溥为“兴复古学”而编辑的一部规模宏大的总集。《四库全书总目》说:“此编则元元本本,足资检核。”人民文学出版社出版的《汉魏六朝百三家集题辞注》(殷孟伦注),将各集卷首题辞首次辑成一书,并加必要注释。是研究汉魏六朝文学及张溥著作的重要参考书。张溥其他著作有《春秋三书》32卷。《历代史论二编》10卷。《诗经注疏大全合纂》34卷。此外,张溥又为《宋史纪事本末》及《元史纪事本末》补撰论正。另著有《万宝全书》,记述了当时博奕娱乐(如象棋棋谱、中式骨牌)的概况。

张溥自幼刻苦学习的精神和青年时代反对阉党黑暗政治创立复社进行不懈斗争的事迹,永远值得后人敬仰。

“张祜庄园”(亦称张诰庄园)坐落于河南省巩义市新中镇新中村琉璃庙沟。琉璃庙沟张氏于明朝隆庆年间从安徽凤阳迁往这里。在清朝道光年间,已是巩义出东门富户之首,时有田地十余顷。受自家(老宅院)窑头上苍劲挺拔的古柏启发,十六世祖辉明为钱庄起字号为“柏茂”号,民间俗称“柏茂家”。十九世张诰时任伪保长,又因打煤窑出名支持抗日有功亦叫“张诰家”,张祜是张诰之父,故称张祜庄园。1987年3月1日被郑州市命名为市级文物保护单位。2013年5月3日被公布为第七批全国重点文物保护单位。

庄园始建于清朝末年,因早年窑顶的一株古柏树(已不复存在)枝叶繁茂,便以“柏茂”为号,将住宅群自南向北依次分为柏茂园、柏茂仁、柏茂信、柏茂永、柏茂和、柏茂恒六个大宅院,共有院落13处、楼房80余间、窑洞30余孔。

其中“柏茂园”大宅院非常壮观,含6处院落。一、二院为两进式四合院,主体建筑为三座庑顶式楼房,砖木结构,歇山抹角,四坡七脊,筒瓦盖顶。中间楼房共用,其前后墙壁有门有窗,其东南西北四面畅通无阻。

每座楼西侧依山面东建三层窑楼,每层窑楼砖券三孔窑洞,第一层楼房和窑洞均出檐2米,檐下置石柱,石柱上刻有文字、花卉和人物图。第二、三层窑洞为安置阳台,均依次后退3米。

三层窑洞间有砖砌耳道相通,上下窑洞间有砖砌台阶相连,迂回曲折。三院、四院各有窑楼3层,共有窑洞13孔。

庄园西南角建有“看家楼”,方形,四层,平顶,壮观至极。登高眺望,整个庄园可谓气势雄伟、雍容华贵、山水相依、天地互映,北方地区及黄土高坡的依山筑窑洞、临街盖楼房等民居特点十分明显。

1944年,“陆军豫西抗日独立支队三团司令部”、“八路军豫西行政专员公署”曾在这里驻扎。