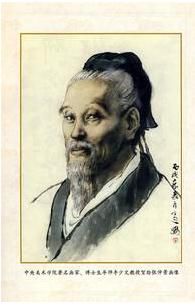

魏荔彤

人物简介

魏荔彤(1670年—?),字赓虞,号念庭,又字淡庵,号怀舫,直隶柏乡(今河北省邢台柏乡县)人。清代理学家,易学家、医学家。荔彤十二岁补诸生,以资入为内阁中书舍人,历任凤阳府同知、漳州府知府、江苏常镇道、江苏按察使等职。

荔彤博学,嗜古,著述甚多。通易理,有《大易通解》。又因医易一家,故兼通医理,有《伤寒论本义》、《金匮要略方论本义》。荔彤亦工诗词曲,据四库全书总目记载,有《怀舫集》三十六卷,其中诗十二卷,续集诗九卷,别集诗六卷,偶遂草两卷,纪恩诗一卷,外杂著三卷,怀舫词一卷,杂曲一卷,弹词一卷,末附自述一篇。

魏荔彤生于清康熙九年即公元1670年,雍正初期仍在世,然不知卒于何年。其父魏裔介,康熙初官至吏部尚书、保和殿大学士、太子太傅,清初著名宰相。其子亦多有为官者。

任凤阳府同知时,出家资赈饥山左,活民数万口。以优叙,授漳州府知府,采米谷储之仓以裕民食,建书院延师教士,人文蔚兴。膺卓荐,擢江苏常镇道,署江苏按察使。居官能守家法,有惠爱之声。尝于官斋署省事草堂,欲与民休息。尝兼摄崇明兵备道,给饷以时,兵感其德。

以忤大吏去官,寓苏州,负累不得归。闻母讣,擗踊号呼,丧逾常节,遂婴委痹疾。

生平嗜古学,勤著述。尝作自述云:手注古九经,望道窥一贯。其自负如此。罢官后,犹杜门点校四库、七略,上自经史,旁及天文、地理诸书,丹铅不去手。尤善易,著《大易通解》十五卷、附录一卷。其论画卦,谓与河图洛书只可谓其理相通,不必穿凿附会。阴阳二者一理一气,调剂刚柔,损益过不及,务期如天地运化均平之时。其论医曰:医者,易也。故病之有纲,易之卦也;纲中有目,易之爻也;其证于脉之形状者,象之可观也;其审于标本从逆者,占之可玩也。

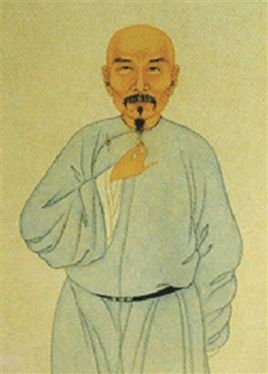

_ueditor_page_break_tag_魏裔介

人物介绍

魏裔介(1616年—1686年) ,字石生,号贞庵,又号昆林,直隶柏乡(今邢台市柏乡县)人,清初大臣。顺治三年进士,选庶吉士。四年,授工科给事中。左都御史、太子太保、吏部尚书、保和殿大学士、太子太傅等职。著述有《兼济堂文集》传世。雍正间,祀贤良祠。乾隆元年,追谥文毅。

魏裔介入阁办理国家大事时年仅40余岁,须发皆黑,历史上称之为“乌头宰相”。“清初相业,无出其右者” 时人曾说,自宋朝欧阳修以后,他是唯一的先为谏臣、后升宰相、历职长久并“展其嘉漠”之人。后人评价他条陈时事、“敢言第一”,清初“诸大典”多依其“奏议所定”。嘉庆、道光年间,还有人将他同并称“二魏”的另一名臣魏象枢(山西蔚州人)作了比较,认为“其相业胜蔚州多矣”。

《清史稿》列传四十九·魏裔介传

转吏科,以母忧归。服阕,九年,起故官。应诏疏言:“上下之情未通,满、汉之气中阏。大臣阘茸以保富贵,小臣钳结以习功名。纪纲日弛,法度日坏。请时御正殿,召对群臣,虚心谘访。令部院科道等官面奏政事,仍令史官记注,以求救时之实。”时世祖亲政,裔介疏言:“督抚重臣宜慎选择,不宜专用辽左旧人。”又言:“摄政王时,隐匿逃人,立法太严,天下嚣然,丧其乐生之心。后以言官陈说,始宽其禁,责成州县,法至善也。若舍此之外别有峻法,窃恐下拂人心,上干天和,非寻常政治小小得失而已。”上韪之。

河南巡抚吴景道援恩诏荐举明兵部尚书张缙彦。裔介疏言:“缙彦仕明,身任中枢,养寇误国,有卢杞、贾似道之奸,而庸劣过之。宜予摈弃,以协公论。”疏下部议,以事在赦前,予外用。又疏言:“州县遇灾荒,既经报部,其例得蠲缓钱粮,即予停征,以杜吏胥欺隐。并就州县积谷及存贮库银,先行赈贷。”下所司议行。时直隶、河南、山东诸省灾,别疏请赈。上命发帑金二十四万,分遣大臣赈之,全活甚众。十一年,迁兵科都给事中。东南兵事未定,疏言:“今日刘文秀复起于川南,孙可望窃据于贵筑,李定国伺隙于西粤,张名振流氛于海岛,连年征讨,尚稽天诛。为目前进取计,蜀为滇、黔门户,蜀既守而滇、黔之势蹙,故蜀不可不先取。此西南之情形也。粤西稍弱,昨岁桂林之役未大创,必图再犯,以牵制我湖南之师。宜令籓镇更番迭出,相机战守。此三方者,攻瑕宜先粤西。粤西溃则可望胆落,滇、黔亦当瓦解。”又疏劾湖南将军续顺公沈永忠拥兵观望,致总兵官徐勇、辰常道刘升祚力竭战死。永忠坐罢任夺爵。复劾福建提督杨名高玩寇,致漳州郡县为郑成功沦陷,名高坐罢任。

寻迁太常寺少卿,擢左副都御史。十三年,疏劾大学士陈之遴营私植党,之遴坐解官,发辽阳闲住。十四年,迁左都御史,上谕之曰:“朕擢用汝,非繇人荐达。”裔介益感奋,尽所欲言。四月,因钦天监推算次月日月交食,疏请广言路,缓工作,宽州县考成,速颁恩赦,释滞狱,酌复五品以下官俸,减征调之兵,节供应之费。上嘉之,下部详议以行。尝侍经筵,讲汉文帝春和之诏,因举仁政所宜先者数事。正阳门外菜园为前朝嘉蔬圃地,久为民居,部议入官。裔介过其地,民走诉,即入告,仍以予民。十六年,加太子太保。十七年,京察自陈。以御史巡方屡坐贪败,责裔介未纠劾,削太子太保,供职如故。

时可望犹据贵州,郑成功乱未已。裔介疏言:“可望恃峒蛮为助,宜命在事诸臣加意招徕,予以新敕印,旧者毋即收缴,则归我者必多。成功作乱海上,我水师无多,惟于沿海要地增兵筑堡,使不得泊岸劫掠,然后招其携贰,散其党与,海患可以渐平。”下部议行。未几,疏劾大学士刘正宗、成克巩欺罔附和诸罪,命正宗、克巩回奏,未得实,下法司勘讯,并解裔介官与质。谳定,正宗获罪籍没,克巩夺职视事,复裔介官。时以云南、福建用兵,加派钱粮。裔介疏请敕户部综计军需足用即停止,上命未派者并停止。

康熙元年,云南既定,疏言:“云南既有吴三桂籓兵数万,及督提两标兵,则满洲兵可撤。但滇、黔、川、楚边方辽远,不以满洲兵镇守要地,倘戎寇生心,恐鞭长莫及。荆、襄乃天下腹心,宜择大将领满兵数千驻防,无事则控制形势,可以销奸宄之萌;有事则提兵应援,可以据水陆之胜。”疏下部,格不行。复请以湖广总督移驻荆州,从之。

进吏部尚书。三年,拜保和殿大学士。时辅臣柄政,论事辄争执,裔介调和异同,时有所匡正。预修世祖实录,充总裁官。九年,典会试。是年内院承旨会吏、礼二部选新进士六十人,试以文字,拟上中下三等入奏,上亲定二十七人为庶吉士。御史李之芳劾裔介所拟上卷二十四人,先使人通信,招权纳贿;并谓与班布尔善相比,引用私人。班布尔善官大学士,党鳌拜,伏法。上命裔介复奏,裔介疏辨,并言:“臣与班布尔善同官,论事辄龃。以鳌拜之执焰,足迹不至其门,岂肯附班布尔善?臣服官以来,弹劾无所避忌。前劾刘正宗,其党切齿于臣者十年于兹。之芳,正宗同乡,今为报复。”因自请罢斥,疏下吏部会质。之芳力争,裔介自引咎。部议以之芳劾奏有因,裔介应削秩罚俸,上宽之,命供职如故。

十年,以老病乞休,诏许解官回籍。世祖实录成,进太子太傅。二十五年,卒,赐祭葬如制。

裔介居言路最久,疏至百余上,敷陈剀切,多见施行。生平笃诚,信程、朱之学,以见知闻知述圣学之统。著述凡百余卷,大指原本儒先,并及经世之学。家居十六年,躬课稼穑,循行阡陌,人不知其为故相也。雍正间,祀贤良祠。乾隆元年,追谥文毅。

文集目录

《兼济堂文集》共分二十卷。卷一、卷二为奏疏,卷三至卷八为序文,卷九为书,卷十为尺牍,卷十一为传,卷十二为墓志铭,卷十三为祭文碑文,卷十四为论,卷十五、卷十六为杂著,卷十七至卷十九选录魏裔介所作的各体诗歌,卷二十为魏裔介的年谱。

魏裔介为官清廉,刚直不阿。他激流勇退,年未衰而辞朝,晚年以著书自娱,著有《希贤录》、《昆林论抄》、《古文欣赏集》、《阴符经注解》、《樗林偶笔》等著作上千卷,总称《兼济堂文集》。此外还有《屿舫诗集》、《琼琚佩语》等传世。

_ueditor_page_break_tag_魏象枢

人物介绍

魏象枢(1617年—1687年),字环极(一作环溪),号庸斋,又号寒松,蔚州(今河北省蔚县。在清康熙三十二年以前隶属于山西省大同府治)人。进士出身,官至左都御史、刑部尚书。后人以“好人、清官、学者”六字,对他的一生进行了概括。现有魏象枢《寒松堂全集》、《寒松堂诗集》九卷存世。

魏象枢顺治三年举进士,选翰林院庶吉士,历任刑科给事中、工科右给事中、刑科左给事中、吏科都给事中、都察院左佥都御史、顺天府尹、大理寺卿、户部侍郎、都察院左都御史、刑部尚书等职。

魏象枢作为言官,敢讲真话,且以整肃纲纪为已任,被史家誉为清初直臣之冠;作为能臣,在平定三藩之乱、整顿贪官污吏等方面立下大功;作为廉吏,他誓绝一钱,甘愿清贫;作为学者,注重真才实学。后人以“好人、清官、学者”六字,对他的一生进行了概括。特别是魏象枢整饬吏治的思想和刚直不阿的作风对形成康熙间吏治清明、廉吏踵起的可喜局面起到了推动作用。魏象枢两度为官20余年,所上奏疏100多章,全都研制有据,行之有效,在当时已被奉为典范,直到乾隆时还下令群臣“言官奏事当如魏象枢奏疏”。

尝自题对联曰:欺人如欺天,毋自欺也;负民即负国,何忍负之。其在致仕归休时曾获御赐“寒松堂”匾额。康熙二十五年卒后谥敏果。

但也有学者指出:汤斌、魏象枢、魏裔介等虽强称宋学名家,但对宋学并无什系统研究,仅以朱学仰承满清朝廷意旨,以达通显贵装点门面而已。

历史记载

魏象枢,字环极,山西蔚州人。顺治三年进士,选庶吉士。四年,授刑科给事中。疏言:“明季大弊未禁革者,督、抚、按听用官舍太杂,道、府、州、县胥隶太滥,请严予清釐。”报可。五年,劾安徽巡抚王懩受赇庇贪吏,懩坐罢。转工科右给事中。时以满、汉杂处不便,令商民徙居南城。象枢疏言:“南城地狭,商民赁买无房,拆盖无地。请下部察官地官房,俾民输银承业。”复疏请更定会典。并下部议行。七年,转刑科左给事中。八年,世祖亲政,有司有以私徵侵帑坐罪者,象枢疏陈其弊,请饬州县依易知单造格眼册,注明人户姓名、粮银、款目及蠲赈清数,上大吏覈验,印发开徵;又请定布政使会计之法,以杜欺隐,立内外各官治事之限,以清稽滞:皆见施行。复疏言:“圣政方新,机务孔多,中外相望治平,非同昔日。上近巡京畿,辅臣当陪侍法从,尽启沃之忠。倘远有临幸,亦宜谏止銮舆,副保傅之责。”又因灾变上言,谓天地之变,乃人事反常所致。语侵权贵尤急。九年,转吏科都给事中。十年,大计,疏请复纠拾旧制,言官纠拾未得当,不宜反坐,下所司,著为令。因复疏言顺治四年吏科左给事刘楗以纠拾被谴,宜予昭雪,上为复楗官。总兵总兵任珍失职怨望,并擅杀其家人,下九卿科道议罪,大学士陈名夏等二十八人,别为一议,象枢与焉。上责其徇党负恩,下部议,罪应流,宽之,命留任。十一年,大学士宁完我劾名夏,辞连象枢,谓象枢与名夏姻家牛射斗有连,象枢纠劾有误,吏部议降级,名夏改票罚俸,命逮问。象枢自陈素不识射斗,得免议。寻以名夏父子济恶,言官不先事论劾,各科都给事中皆镌秩,象枢降补詹事府主簿,稍迁光禄寺丞。十六年,以母老乞终养。

康熙十一年,母丧终,用大学士冯溥荐,授贵州道御史。入对,退而喜曰:“圣主在上,太平之业方始。不当以姑且补苴之言进。”乃分疏,言:“王道首教化,满、汉臣僚宜敦家教。”“督抚任最重,有不容不尽之职分、不容不去之因循,宜责成互纠。”“制禄所以养廉,今罚俸例太严密,宜以记过示罚,增秩示恩。”“治河方亟,宜蓄人才备任使。”“戒淫侈宜正人心,励风俗宜修礼制。”圣祖多予褒纳。复疏纠湖南布政使刘显贵侵公帑不当内升,给事中余司仁欺罔不法,皆坐黜。十二年,以岁满加四品卿衔,寻擢左佥都御史。十三年,岁三迁,至户部侍郎。会西南用兵,措兵食,察帑藏,多所规画。疏论筹饷,请确估价直,严覈关税,慎用各直省布政使。十七年,授左都御史。疏言:“国家根本在百姓,百姓安危在督抚。原诸臣为百姓留膏血,为国家培元气。臣不敢不为朝廷正纪纲,为臣子励名节。”因上申明宪纲十事,上嘉其切中时弊。各直省举劾属吏多失当,江苏嘉定知县陆陇其有清名而被劾罢,象枢疏荐之。镇江知府刘鼎溺职,题升粮道;山西绛州知州曹廷俞劣迹显著,纠察不及:象枢疏劾之。磨勘顺天乡试卷,因陈科场诸弊,请设内帘监试御史;考核各直省学道,举劳之辨、邵嘉,劾卢元培、程汝璞,上如其议以为黜陟。

十八年,迁刑部尚书。象枢疏言:“臣忝司风纪,职多未尽,敢援汉臣汲黯自请为郎故事,留御史台,为朝廷整肃纲纪。”上可其奏,以刑部尚书留左都御史任。分疏劾山西巡抚王克善、榷税芜湖主事刘源诸不法状,皆坐黜。七月,地震,象枢与副都御史施维翰疏言:“地道,臣也。臣失职,地为之不宁,请罪臣以回天变。”上召象枢入对,语移时,至泣下。明日,上集廷臣於左翼门,诏极言大臣受赇徇私,会推不问操守;将帅克敌,焚庐舍,俘子女,攘财物;外吏不言民生疾苦;狱讼不以时结正;诸王、贝勒、大臣家人罔市利,预词讼:上干天和,严饬修省。是时索额图预政贪侈,诏多为索额图发,论者谓象枢实启之。寻命举廉吏,象枢举原任侍郎雷虎、班迪、达哈塔、高珩,大理寺卿瑚密色,郎中宋文运,侍讲萧维豫,布政使毕振姬,知县陆陇其、张沐凡十人。上谕曰:“雷虎朕亦闻其清,以其怠惰罢黜,既经象枢特荐,授内阁学士。班迪清慎,因使往江西按事,未能明晰,问以民间苦乐,又谢不知,以是镌秩。馀令吏部议奏录用。”十九年,仍授刑部尚书。寻命与侍郎科尔坤巡察畿辅,按治豪猾,还奏称旨。象枢有疾,上赐以人参及参膏,命内侍问饮食如何。二十三年,奏事乾清门,踬焉,即日疏乞休,再奏,乃许之,命之入对,赐御书寒松堂额,令驰驿归。二十五年,卒,年七十一,赐祭葬,谥敏果。

象枢以冯溥荐再起。象枢见溥,问何以见知?溥曰:“昔余为祭酒,故事,丁祭不得陪祀者,当於前一日瞻拜。君每期必至,敬慎成礼。一岁直大雨,君仍至,肃然瞻拜而去,此外无一人至者。余以是知君笃诚。”子学诚,进士,授中书。上推象枢恩,改编修,官至谕德。嘉庆间,录贤良祠诸臣后裔,赐象枢四世孙煜举人。

_ueditor_page_break_tag_魏源

魏源(1794年—1857年),清代启蒙思想家、政治家、文学家。名远达,字默深,又字墨生、汉士,号良图。汉族,湖南邵阳隆回金潭人(今隆回县司门前镇)。道光二年(1822年)举人,道光二十五年(1845年)始成进士。官高邮知州,晚年弃官归隐,潜心佛学,法名承贯。近代中国“睁眼看世界”的首批知识分子的优秀代表。

魏源认为论学应以“经世致用”为宗旨,提出“变古愈尽,便民愈甚”的变法主张,倡导学习西方先进科学技术。并提出了“师夷长技以制夷”的主张,开启了了解世界、向西方学习的新潮流,这是中国思想从传统转向近代的重要标志。

人物生平

清乾隆五十九年三月二十四日(1794年4月23日),魏源生于湖南邵阳县金潭(今邵阳市隆回县司门前镇)。

魏源7岁从塾师刘之纲、魏辅邦读经学史,常苦读至深夜。母怜其过勤,每夜定时熄灯令卧,他伺二老熟寐,以被遮灯默读。9岁赴县城应童子试,考官指着画有“太极图”的茶杯提出“杯中含太极”嘱对。魏源摸着怀中二麦饼对曰:“腹内孕乾坤。”考官大为惊异。嘉庆十五年(1810年)庚午科取秀才。嘉庆十六年(1811年)辛未岁试补廪膳生。嘉庆十八年癸酉科选拔贡。嘉庆二十五年(1820)全家迁居江苏扬州新城。道光二年(1822年)壬午科中式举人第二名。道光五年(1825)受江苏布政使贺长龄之聘,辑《皇朝经世文编》120卷;又助江苏巡抚陶澍办漕运、水利诸事。撰《筹漕篇》、《筹齿差篇》和《湖广水利论》等。

道光九年(1829年),应礼部会试,与龚自珍双双落第,房考刘逢禄作《两生行》哀之,从此龚魏齐名。魏捐内阁中书舍人候补,内阁藏书丰富,乃博览史馆秘阁官书及士大夫私家著述。时社会动乱加剧,他目睹江华瑶民起义,深感清政权的腐败;道光二十年爆发了鸦片战争,外国侵略危机使他更加愤激,进一步激发了爱国热情。

道光十二年(1832年),魏源来到南京即相中地处城西清凉山下乌龙潭边,,史称"诗巷"的龙蟠里东侧购地建3进草堂,初始魏源为爱屋起名“湖子草堂”后改名“小卷阿”。并在潭边浅水处建有“宛在亭”。魏源后半生,长年居住此处,其名著《海国图志》即在此处撰写完成。其间,他与时任江苏巡抚的林则徐往来甚密。

道光二十一年(1841年),魏源入两江总督裕谦幕府,直接参与抗英战争,并在前线亲自审讯俘虏。后见清政府和战不定,投降派昏庸误国,愤而辞归,立志著述。道光二十二年(1842年)完成了《圣武记》,叙述了清初到道光年间的军事历史及军事制度。在文中提出“今夫财用不足国非贫,人材不竞之谓贫;令不行于海外国非赢,令不行于境内之谓赢。故先王不患财用,而惟亟人材;不忧不逞志于四夷,而忧不逞志于四境。官不材,则国祯富;境无废令,则国柄强”的人才论观点。

道光二十四年(1844年)甲辰,魏源再次参加礼部会试,中进士,以知州用,分发江苏,任东台、兴化知县。期间改革盐政、筑堤治水。他依据林则徐所辑的西方史地资料《四州志》,参以历代史志、明以来《岛志》及当时夷图夷语编成《海国图志》50卷,后经修订、增补,到咸丰二年(1852年)成为百卷本。它囊括了世界地理、历史、政制、经济、宗教、历法、文化、物产。对强国御侮、匡正时弊,振兴国脉之路作了探索。提出“以夷攻夷”、“以夷款夷”,和“师夷之长技以制夷”的观点,主张学习西方制造战舰、火械等先进技术和选兵、练兵、养兵之法,改革中国军队。为了捍卫中国的独立自主,他号召“以甲兵止甲兵”,相信中国人能战胜外国侵略者。他告诫人们在“英吉利蚕食东南”之时,勿忘“鄂(俄)罗斯并吞西北之野心”。他提倡创办民用工业,允许私人设立厂局,自行制造与销售轮船、火器等,使国家富强。他主张革新,要求“去伪、去饰、去畏难、去养痈、去营窟”;“以实事程实功,以实功程实事。”并在《默觚》中发挥了“变古愈尽,便民愈甚”和“及之而后知,屦之而后艰”的主张,实为近代中国改良思想的前驱。对清王朝长期昧于世界大事,夜郎自大,固步自封,封关锁国的闭关政策和媚外求和的路线予以犀利的批判。

咸丰元年(1851年),魏源授高邮州知州,公余整理著述,咸丰三年(1853年)完成了《元史新编》。后以“迟误驿报”,“玩视军机”革职。旋复职,他以年逾六旬,遭遇坎坷,以世乱多故而辞去。晚年,潜心学佛,法名承贯,辑有《净土四经》。咸丰七年三月初一日(1857年3月26日),卒于杭州东园僧舍,终年63岁,葬杭州南屏山方家峪。