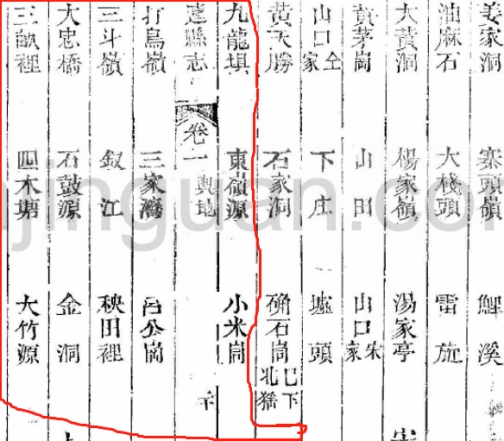

石家洞位于湖南宁远县东北部,地处瑶汉两地分界处山区,往外10多里为宁远鲤溪镇雷玄村,往里20多里为宁远荒塘大坝村,往东20里为新田县城龙泉镇,其东临新田冷水井乡肥源、刘家山、六合圩村,南临宁远鲤溪镇鲤溪、永安、柏万城村,北临祁阳县白果市乡,西临麻海源、中心江等林场。

宁远的石家洞不仅仅代表一个村或一个乡镇,更代表了宁远一种历史文化,它是宁远历史的一个代名词。

宁远石氏祖先石文庄、石玉生父子是明初被明太祖朱元璋派遣到新田县屯田的军户籍官都指挥使,其祖先自明代开始就登上了永州的历史舞台。当年被明朝政府派往新田县屯田(军屯)、建大观堡的那支后人就是石家洞石氏,因祖先屯田新田县,后世史称“新田石家洞”,“先有大观堡、后有石家洞”。

石家洞在清代成了湘军培养的摇篮,是宁远湘军的起源地,也是宁远近代历史重要的组成部分,谈永州湘军,不得不联系上宁远东乡石家洞。

民国的宁远石安乡石家洞代表了今整个鲤溪镇(民国鲤溪镇又名石安乡,是石家洞管理的),也是宁远鲤溪镇历史的起源之一(石安乡1950年解放后改为鲤溪区,是鲤溪镇的前身),更是民国宁远四大家族的代表(平田、石家洞、(李氏湾、下灌)、柏家坪等地出军官最多),组成了宁远民国抗战历史的一部分。

清同治《石氏宗谱》石焕章曾说:“当代人有谈古今人才兴衰上下几千年,问其祖宗当了如指掌。”我石氏出自甘肃武威郡,唯文献最早记载属北宋石曼卿之后,我宁远石氏始祖石文庄公是明洪武年间被明太祖朱元璋派遣到新田县屯田的都指挥使,是因官迁湖南宁远,原籍江西省太和县鹅井塘,文庄公早年跟随朱元璋打天下,大明洪武初年,明都指挥使司石文庄率大军从江西入永州平定宁远、新田瑶乱,后奉明太祖朱元璋之命驻军镇守东堡(今大观堡),屯田新田县,居住在宁远鲤溪镇大观岭上,后其长孙石午荣于明永乐年间从大观岭再迁居石家洞,石午荣成为石家洞村开村祖。其后裔主要分布于今宁远荒塘瑶族乡上洞铺村、石家洞村、新屋村,宁远清水桥镇百福荣村,新田下溁村,祁阳肖家镇石家湾村等处,迄今已传二十七代人,总计人口约八千余人,堪称宁远大族!

我《石氏宗谱》始创于明朝午荣公,已编班行(字辈)流传后世,至大清顺治四年(1647 ),反清复明余党周军等人藏匿石溪,我《石氏宗谱》亦遭兵殇之毁 ,所存无几。石光陛之曾祖汝节公,当于清康熙二十三年(1684)创缮志达房《石氏宗谱》,上推石氏远祖出处。清嘉庆八年(1803),石光陛修之,零陵举人高爱祖有作序。清同治二年(1863),石焕章再续修之。清光绪二十七年(1901),志通房《石氏宗谱》石启辅等续修之。民国二十六年(1937),《石氏宗谱》第三次续修,主修人石崇澐、石崇汉、石树勋、石璞等,沿用前朝文章上千篇,齿录生殁年代,墓葬山向,行述事迹等,续至民国。公元二零一零年(2010)始,志通、志达房房谱先后第四次续修,在民国旧本的基础上续修至今。我《石氏宗谱》历经兵殇之乱,迄今已有六百多年的历史。

我族开基地石家洞自石午荣公开村以来已有600多年的历史,明《永州府志》就有石家的地名标注,大清顺治、康熙又名石溪,至清嘉庆年间后,正式更名石家洞。明朝属宁远东和乡,清代属宁远东乡管辖,至民国属宁远石溪乡,1946年属宁远石安乡管辖,解放后至1995年属宁远鲤溪区管辖,1995年至今原石家洞乡划入荒塘瑶族乡管辖地。清代至民国,其后裔时逢乱世多有建树,享有宁远湘军发祥地、民国宁远四大家族之美誉。

(300年县志记载石家洞是鲤溪汉人地区,往北为瑶族地区划了分界线)

1、北宋石曼卿之后来源于民国石氏文献资料,其先世幽州人(今河北省),宁远石氏此支属石曼卿之后,石曼卿又名石延年,北宋著名的文学家和书法家。】

2、文中其后裔总计人口8000余人,其中包括:今宁远荒塘瑶族乡上洞铺、石家洞、新屋村等地3000余人,宁远清水桥镇百福荣村和新田下溁村1000多人,祁阳大忠桥等乡镇2000余人,总计约8000余人,其中江华石姓人口未计算,因江华石姓是石文庄弟弟石武庄之后,故不统计在内,今考证民国祁阳金刚渡在县南70里,即今祁阳县肖家镇,参考民国《祁阳县志》。

3、石家洞地处瑶汉两地分界处,经调查石家洞石氏祖先石文庄、石玉生父子是明初被明太祖朱元璋派遣到新田县屯田的都指挥使,其后人一直是属于军籍是汉人地区,300多年前的清嘉庆十六年宁远县志就有论断以石家洞为分界线往上才是北瑶地区并划了分界线。清朝石家洞属于宁远东乡管辖,宁远东乡就是现在的鲤溪镇,乡政府在永安,在清代石家洞又叫石溪,是汉人地区,解放后,宁远县根据清代的石溪成立了石家洞乡,宁远《石氏宗谱》有张石溪形势全图,范围是从陈家湾银坑源到杨桂坪,是考证石溪的唯一依据。根据宁远县城民国一个老人说的,划了分界线的,以分水岭(位于今荒塘乡牛塘岭)为分界线,上面就是荒塘瑶族聚集地,下面就是石家洞汉人聚集地,解放后划分了石家洞乡和荒塘瑶族乡。真正的瑶山还要往石家洞进去20里才是,原荒塘瑶族乡政府设在荒塘大坝村,后面石家洞乡划入荒塘瑶族乡为了出行方便乡政府迁到了石家洞村,石家洞几百年来一直都是汉人地区,且600年来一直属于宁远鲤溪镇管理的,几百年石家洞和永安一直代表着整个东乡鲤溪镇。关于石溪这个地名在清代早期就出现了,早在几百年前已划分好,所以民国以来石家洞都是和鲤溪一路人,石家洞是宁远鲤溪镇起源地,注意这里的清代石溪和民国的石溪乡是有区别的,宁远《石氏宗谱》石溪形势全图范围是清代的石溪,民国的石溪乡范围更广。

4、民国宁远石溪乡(是由解放后的宁远石家洞乡和鲤溪乡的大部分地区组成,一起9600人,1200多户。)

5、民国宁远石安乡(是由解放后的宁远石家洞乡、鲤溪乡、永安乡三个乡组成,宁远县石安乡乡长是石家洞人石友秋,石安乡实际上是鲤溪镇的前身,1950年解放后,石安乡变成了鲤溪区,一直持续到1995年,变成了现在的鲤溪镇,民国鲤溪镇一直是石家洞管理的。)

6、宁远湘军发祥地(即清代湘军管带石焕章等人为宁远带出1800人打太平天国起义,其中石家洞招募约300余人,石家洞湘军大约有100多人战死沙场。)

7、宁远民国四大家族 (民国宁远四大家族分别为平田、石家洞、(下灌、李氏湾)、柏家坪,其依据是姓氏、地方名人人才、地名起源历史、当时的地位影响力等多个因素评估的)。

石氏宗祠

石氏宗祠位于宁远县石家洞乡老屋村,始建年代久远,据民国37年的文献资料记载,建于明正德初年,距今600余年,清代《宁远县志》就曾记载石光陛等于清朝道光年间修石氏宗祠,石氏宗祠经过600年的兴衰,大约5-6次修建,如今石氏宗祠是永州各县石氏祭祀祖先的主宗祠,门外摆放有一对石狮,相传是明代世袭参将石玉生留传而来,内设楼台、水池,堂内立有十二根古式大柱,祠门设三扇,典型的明清建筑,宗祠历史悠久,是宁远北部最古老的文化遗产。

来鹤书院

来鹤书院又名来鹤书巢,位于宁远县石家洞乡新屋村的后龙山,始建于清嘉庆年间,由石光陛筹资兴建,是石氏族人的家塾。书院有水池和楼台,楼台上的有八个角,又称“八角楼”,相传文化大革命期间,与毛泽东撰写的“八角楼”文章名相同,后被拆除。来鹤书院内刻有四副清代名人的题字,也随之遗失,来鹤书院见证了石氏家族文化的兴衰起落。

石门亭

石门亭位于宁远县石家洞新屋村入口处,为绅士石太户兴建,是宁远通往祁阳的通卫。光绪《宁远县志》称:相传有曾有二位高人过境,手臂劈开为石门。亭里巨石上印有一位巨人的手印,石巷左右有小峡,设有石凳可以下棋,石柱头上刻有字。民国时期,据说石树勋参谋长为石门亭写过碑序。

沙井

沙井位于宁远县石家洞陈湾里,石门亭左下二里处,光绪《宁远县志》记载:“井如墨池无穴击,其水细若浮沙从浮上若金栗,若观似葵花,俗称米塞井,遇旱潮湿倍常色,可资溉阴。”相传沙井是石氏龙脉一处眼睛,常年有水不旱,水味带甜。

九龙山

九龙山位于宁远县石家洞东边山麓,是宁远北部少见的古寺观。石光陛记曰:“余宅东里许有山巍然起,曰:九龙山。状于飞鸯明时建观于翠微间,白云为籓,碧山为帐,覆其地者感有转然若仙之意,后兵烫废己因即其其易以庵。”相传九龙山寺庙内有一位姓盘的高僧,会施展法术、济人于世,普渡众生,后葬九龙山附近。

千年雪岩

雪岩位于宁远县石家洞后龙山,与九疑山“紫霞岩、玉琯岩”并称,是宁远最早的天生名胜之一。 清代邑人姜光训曰:“域中千年雪岩,岩遇合诚非浅,岩中何所绕琪花瑶,草长不凋,岩畔何深坳,白石清泉常溜溜”。(引自宁远县光绪县志)邑人姜光训曾入读来鹤书巢,此文方是他三十三年后与友人重游雪岩,并提诗于岩壁上。 清光绪年间,三品顶戴石凯棠兄弟特开辟此岩。传说中的雪岩,岩有小溪长年不绝,留下不少传奇历史故事。咸丰年间,镇压太平天国起义的时候,埋伏过清兵。 解放后,雪岩岩壁上的二个大字被毁,洞口受堵,九十年代初,曾有人进过雪岩,岩内刻有菩萨、诗歌、石佛像。

回龙阁

回龙阁位于宁远县石家洞水口奄,为清代秀才石从先兴建。清朝同治年间重修,内设有神像供人朝拜,是宁远不可多得的奄庙。

碧玉亭

碧玉亭又名寒泉亭,位于石门亭叉路口前往乌鸦岭的路中,起初为清嘉庆年间石光墀、石天魏等人筹资兴建,后于光绪年间石崇汉等人重修,恩科举人石崇汉作“碧玉亭”序,称:“旧志载余宅东里有一寒泉亭子,亭下矿井有水泠泠如碧玉,故曰:‘碧玉亭’。”

三元宫祠

三元宫祠位于宁远县石家洞河畔,起初为清代芙蓉别馆、试会享堂、石氏会馆,内有三座菩萨供人朝拜,其中一个菩萨名为万石君石奋,另一个为石曼卿,族人石启辅曾为三元宫祠题字。民国《宁远县志》 称:“石家洞有石门亭有来鹤书院有三元宫祠宋石曼卿有碉堡。”民国改为石家洞族立学校,附近有宝塔两座,解放后全部拆毁。70年代后发展为石家洞中学。

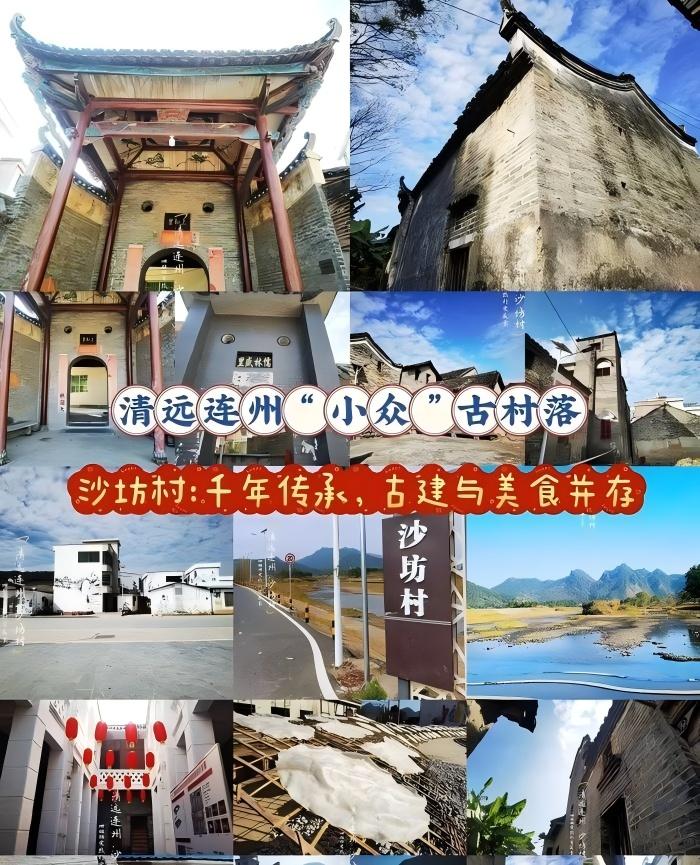

连州石氏发祥地——沙坊

连州有千年历史的村子很多,沙坊村也是众多古村里面是非常有个性的一座。它历史悠久、乡贤辈出、文化底蕴深厚,创新意识较强。

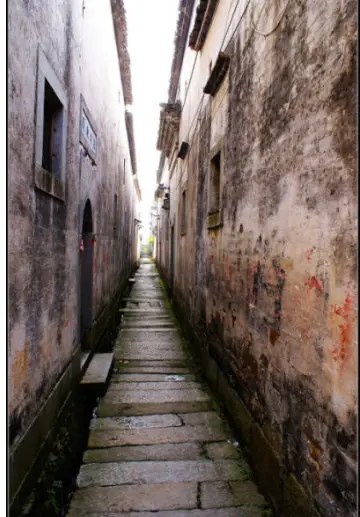

沙坊村历史:“石”姓聚居的古村落,开村的时间大约是五代后唐年间,即公元931—936年,是历史超过开村始祖石文德,祖籍在甘肃武威,为避战乱,在28岁时由荆楚古道一路南下到石角垌,先是在乡居住(即今天连州西岸榕树坪),后来迁居沙坊村立村。有 1000 多年历史。儒林锡里、儒林旭秀,上和里 3 座最有南方建筑特色的门楼;石挺静故居群,石万谦建筑的“办公厅”。正巷、门楼巷、高托巷、担水巷等贯通古建筑的石板巷道,巷道里斑驳的砖墙、光滑的石板、爬满砖缝的青苔,断垣里疯长的野草,展示着村庄的古老。2014年,沙坊村列入第三批中国传统村落名录 ,是当之无愧的历史瑰宝。

村中的“儒林盛里”、“儒林锡里”门楼。据说,沙坊村的开村始祖石文德自幼聪颖好学,博览经史,有过目不忘的本事,20岁时为《后汉书》中挑出了一百多个错误的地方,后来又因为挽联“月沉湘浦泠,花谢汉宫秋”受到楚王马希范赏识,被封为水部员外郎,而沙坊村因此被赐为“儒林坊”。乡贤是石氏家族文化土壤成长起来的杰出代表,沙坊石氏以传承“儒林文化”为宗旨,将先祖且耕且读的祖训代代口授心传,家族里面读书获得机会施展治世抱负者,事业有成之后都把回馈社会、服务大众作为实现人生价值的目标。千年以来,连州石氏乡贤辈出,以沙坊村为中心,至少有 20 个先贤在地方志书,如《广东通志》、《连州志》、《连山县志》留下名字。除始祖石文德,石霆震、石德叟,石佑民、石宗敏、石大護、石光祖、石扬祖、石遇亨等。其中石德叟筑官陂,灌溉良田 1 倾的故事,《广东通志山川水利志》都有记载。《连山县志》就记载得更加清楚。还有家族之中赚到钱做公益事业的就更多了,最典型的算民国年间一名叫石官记的,他把做生意赚到的钱,把沙坊村到官埠村、石兰坪,共和墟,仕阁坪,帝阁冲的路全部铺上青石板,还在金坑河架起一座石板桥。正因为有一种回馈社会,造福乡村的传统传承下来,沙坊村才留下 22 个先贤从政清廉,读书明志,艰苦创业的故事。习近平主席向来重视家风建设,大力倡导“讲好中国故事”。对于石氏后辈来说,讲好连州石氏故事,弘扬先祖勤俭创业,乐观豁达,心怀大众的好传统,是一代代后贤要做的事情。

石家村古民居群

石家村古民居群位于安徽省绩溪县上庄镇,为安徽省省级文物保护单位。该村由北宋开国功臣石守信后裔石荣禄于元末迁居始建,背倚旺山,面朝桃花溪,整体坐南向北布局,以纪念祖先起源地甘肃武威。

村落以棋盘式格局为特色,相传模拟行军大营或象征石守信与宋太祖对弈场景,道路纵横规整,巷道设券门,村前魁星阁与石桥构成“狮象守门”水口景观。现存古民居50余幢,以魁星阁、成德堂为代表,建筑多为上下对堂式,设天井与通转房,木雕构件工艺精湛。村西魁星阁建于清乾隆十六年,祠前方塘及石坛按石守信帅印比例设计,植有古柏翠竹。

建设沿革

石氏宗族是北宋开国功臣石守信的后裔,在明代石氏家人也曾立下汗马功劳。该村建于元末,始祖石荣禄为安葬其父,求访风水之地。后经此地见风水颇佳,于是葬父庐墓于此,后来逐渐形成颇具规模的村落,村子背倚旺山,面朝桃花溪,坐南向北。据说因为石氏起源于甘肃武威,如此布局是为了不忘北方的故乡。

文物位置

石家村位于绩溪西部,距县城约34公里,距上庄5公里。

文物格局

村子里据说遍植石榴树,取一个“石”字来纪念祖先。更有趣的是全村为棋盘式布局。相传是石家以战功起家的缘故,村落布局也模拟行军大营的格局。又有一说是象征石守信与宋太祖对弈的情形。村前有一小亭名叫魁星阁,与石桥共同形成了石家村优美的水口景观。水口与石山对峙,形成“狮象守门”。村中道路纵横规整,如同棋盘。许多条巷子还都建有券门,领域感极强。村后原有一大祠是棋盘村的“帅府”所在,祠前方塘半亩,象征印泥盒,塘中筑石坛,坛长2丈,高、阔各1丈,按石守信帅印比例砌成,上面还植有古柏翠竹。

文物遗存

石家村现存古民居50多幢,现以魁星阁、成德堂、石家村1号、5号、12号、25号、42号、2号、35号、8号、13号、11号为代表的古民居在石家村占重要地位,建筑风格基本相同,房子上下对堂,中设天井,二楼通转房后庭院。房内有槅扇、斜撑、门楣及窗栏板等木雕构件,雕刻都很精美。村西的魁星阁,建于清乾隆十六年,由北宋名臣石守信第十七代孙石承漠所建。