石介墓

石介墓位于徂徕山西北麓,汶河东岸,桥沟庄南、北望庄北。原墓林占地20亩,古柏千株,浓荫蔽日。林前有明万历年间御史宋焘立“宋太子中允徂徕石先生神道”碑,后为石介墓 。墓前立万历已酉年 “故宋太子中允石公介之墓”碑,碑侧嵌苏轼及刘概拜祭诗碑。墓林中还有石介于宋康定二年(1041年)所撰“石氏先茔表”碑。石介墓有欧阳修治平二年(1065)撰 “徂徕先生墓志铭”。

简介

石介墓,又称“石家林”,是一座历经近千年的家族墓葬群。此处,大汶河由东向西南流淌,石家林正位于汶河弯怀中。坐北朝南,左侧是徂徕山,右侧汶水,西北处是巍巍泰山。石介在《石氏世表》中描写道“负泰山,挟徂徕,有两大山之镇,且汶水注其后,经其西,遂住居焉”。

由来

石家林始建于1041年8月8日(庆历元年辛巳),由石介尊承其父石丙遗命创建。徂徕石氏在唐朝末年于沧州乐陵(今山东乐陵)县迁居此地,石氏家族在这块土地上繁衍生息至石介时,家族日益繁茂,至其父辈已十六院,是一个“世为农家”“豪于乡里”的聚族而居的大家庭,其父石丙大中祥符五年(公元1012年)进士,“专三家《春秋》之学”,“仕至太子中舍”,官至太常博士。依礼制(春秋)改葬石氏先人,是历代石氏的愿望,石丙已经规划经营三十年,直至去世也未能完成。据石介《上王状元书》载:‘先人三十年营之,讫於年之八月,志未就而先人没,当将终之时,制泪忍死,执介手以命于介。且曰:“如不能成若翁之志,无不瞑矣”’。

石介尊承石丙遗命后,“小子受遣於明,先人抱恨於幽”,担心完不成石丙的遗命,恐背负不孝的罪名,食不甘味,夜不安寝,坐不敢安席,行不敢正履,“终日战战栗栗,若怀冰炭,若负芒刺”。经过十七个月的艰辛奔走,告贷於同年王拱辰(天圣八年状元) 。终于在八月八日举大王父以下七十位先人为三十二坟,礼葬于祖茔。每年十六院子孙春秋祭祀,千百年来延续至二十世纪六十年代。

组成

石介茔,旧称“石氏茔林”,茔域占地四十八亩,护林地七十二亩,学田地三十亩。古柏千株,浓阴蔽日。茔内旧有“祭堂”,“拜扫堂”等建筑。石介始迁祖,高祖、曾祖墓从东北侧向西南扇形排列,后周讨击副使石路岩墓,“宋太子中舍”石丙墓,石丙墓有龙图阁直学士祖无择书“宋太子中舍墓志铭”。石介墓坐落茔林西北,墓前立 “故宋太子中允石公介之墓”碑,碑侧嵌苏轼及刘概拜祭诗碑。历代奉祀生石师讷、石方、石德润、石中选、廷选、廷献,石维岩等墓葬,碑碣石刻林立。

墓主生平

石介(1005-1045)字守道,一字公操。兖州奉符(今山东省泰安市岱岳区徂徕镇桥沟庄)人。北宋初学者,思想家。宋理学先驱。曾创建泰山书院、徂徕书院,以《易》、《春秋》教授诸生,“重义理,不由注疏之说”,开宋明理学之先声。世称徂徕先生。“泰山学派”创始人。关于“理”、“气”、“道统”、“文道”等论对“二程”、朱熹等影响甚大。天圣八年进士。曾任国子监直讲,“从之者甚众,太学之盛,自先生始。”官至太子中允。和孙复、胡瑗提倡“以仁义礼乐为学”,并称“宋初三先生”,强调“民为天下国家之根本”,主张“息民之困”。从儒家立场反对佛教、道教、标榜王权,为宋初加强中央集权提供论据。主张文章必须为儒家的道统服务。曾作《怪说》等文,抨击宋初浮华文风。著有《徂徕集》二十卷。

徂徕山攒石崮

传说

徂徕山西北有一山峰名字叫“攒石崮”,突兀一柱,山势由东向西跃起,如巨龙入汶水式。站在石家林观看,山尖气势正入墓地 据传,当年堪舆风水师相于此地,保佑石氏世世出贵人、读书人。民间谚语说:“先有石家林,后有徂徕山,若要石氏败,山倒汶河干”,石氏家族的巨大影响力由此可见一斑。

《哭守道先生碑》

相关介绍

哭守道先生诗

青州推官 刘概

路出莱芜欲有题,感君追古思犹迷。

生前谤议风雷击,死后文章天地齐。

万种梦魂随我作,百般禽鸟为君啼。

孤坟一掩徂山下,汶水年年哭向西。

《哭守道先生碑》是刘概在石介去世后所做,虽然只有11列文字,但这是刘概一腔孤愤悲恸之情的凝结,也是对石介一生的传神写照。

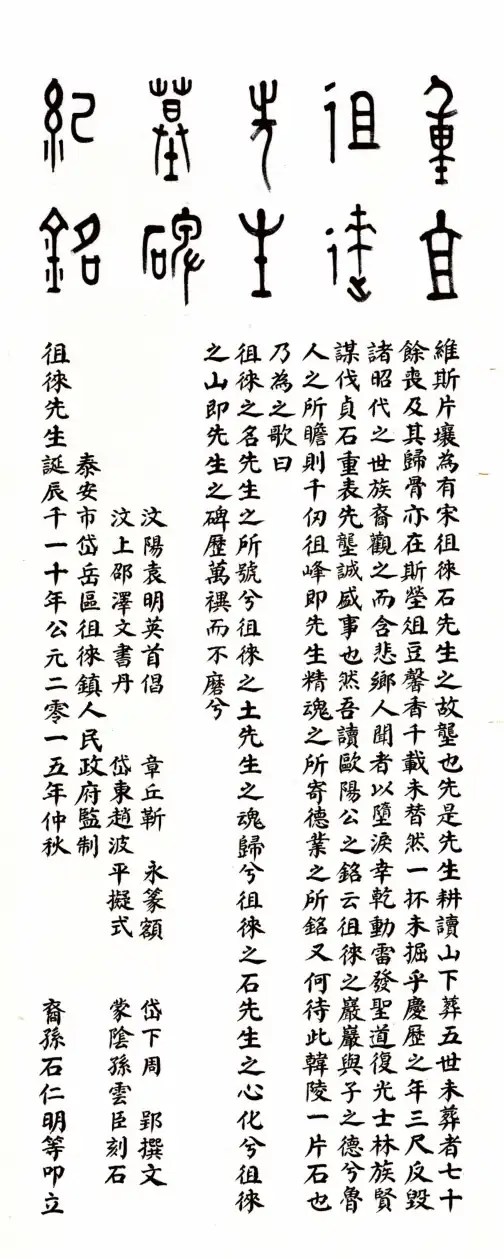

石介先生碑文

遥祭守道先生

翰林学士 苏轼

先生魂气归于天,先生行魄入黄泉。

堂堂世上文章主,幽幽地下埋今古。

直饶泰山高万丈,争及徂徕三尺土。

石介去世二十一年后,谤议灭熄,家族才正式安葬石介,其子石师讷及门人请欧阳修撰写“徂徕先生墓志铭”。其铭文以石介与孔、孟相比,推崇至极。患难朋友,一片真诚,更非一般谀墓之文辞可比:

徂徕之岩岩,与子之德兮,鲁人之所瞻。汶水之汤汤,与子之道兮,逾远而弥长。道之难行兮,孔、孟亦云。皇皇一世之屯兮,万世之光。曰吾不有命兮,安在夫桓魋与臧仓。自古圣贤皆然兮,噫!子虽毁其何伤。 万历三十六年(1608年)戊申闰十月,侍御宋焘和乡贤吴希孔於石介墓前立神道碑。中书“宋太子中允徂徕石先生神道”,上下款分题“赐进士出身太原府平定州判官前翰林院庶吉士浙江道监察御史宋焘(立)”,“明万历已酉阳复月吉旦郡后学吴希孔书”。

时人著名文学家、诗人公鼐《经石徂徕故里视宋绎田侍御新题墓碑》诗中咏称:

徂徕山尽汶水阴,石氏书堂尚可寻。

青史遗文留异代,贞珉新制识同心。

遥瞻乔木风犹劲,欲荐寒泉日已沉。

古墓依然为再睹,居人指点意何深。

万历三十七年(1609年)已酉,桥沟庄嫡孙石廷选同族众於石介墓前立“故宋太子中允石公介之墓”碑。

2015年石介诞辰1010周年纪念,各级政府,学者及石氏后人在石介墓址立“石介墓暨祖茔故址”碑,碑阳由北京大学教授、著名书法家杨辛先生93岁高龄时书,泰山著名学者泰山学院周郢教授撰文,山东省书法家协会秘书长、著名学者靳永先生篆额。北京光明网、新华网、新华社等媒体发布报道。

山东泰安徂徕堂桥沟庄,石介嫡裔25代起字辈:

“尚飏登,道(金)学宗仁义,家声恭谨传,寻源同一本,相勉效先贤”。

(据清光绪二十六年(1900)《徂徕石氏族谱》)

石敬瑭墓

晋显陵,又称石敬瑭墓、昌陵,位于河南省洛阳市宜阳县石陵村西,是五代十国后晋开国皇帝石敬瑭的陵墓。

后晋显陵是一座坐北朝南的覆斗形墓冢。墓冢系夯土筑成,每两层中间填筑一层礓石,夯打坚实,保存完好。墓冢前曾有刻立于清雍正二年(1724年)九月的石碑一通,上书“晋高祖墓冢”5个大字,并有神道和石像生(石人石兽)9对,已埋于地下。墓前约300米处有两根六棱形石望柱露出地表约1.5米。陵园东有“邱灵寺”,据县志记载为石敬塘灵辇停放之处,后为护园人住所。后晋显陵坐落在一条东西向冲积沟的北沿,南北两面高,神道正处沟中。这种故意选址在地势低洼沟沿之地的奇特建筑形制,为史学界研究历代帝陵建制提供了新资料。

2013年3月5日,后晋显陵被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

遗址特点

后晋显陵又称石敬瑭墓、昌陵,坐落在一条东西向冲积沟的北沿,南北两面高,神道正处沟中。后晋显陵是一座直径和高各约10米、坐北朝南的覆斗形墓冢。墓底围长原有约100米、高约20米,由于周围地势的提高和当地农民的农业生产,使墓冢日渐缩小。墓冢系夯土筑成,夯土层厚约30厘米,每两层中间填筑一层礓石,夯打坚实,保存完好。墓冢前曾有刻立于清雍正二年(1724年)九月的石碑一通,上书“晋高祖墓冢”5个大字,并有神道和石像生(石人石兽)9对,已埋于地下。墓前神道约长300米,宽约25米。墓前300米处有两根六棱形石望柱露出地表约1.5米,望柱间距约25米。陵园东有“邱灵寺”,据县志记载为石敬塘灵辇停放之处,后为护园人住所。寺内建筑多已改建,1965年以前,尚存巨碑一通,是宋景德年间所立。

莲花石柱头

文物遗存

后晋显陵尚可见望柱柱头和平整土地时挖出的一对石虎。

历史文化

相关人物

石敬瑭(892年~942年),后唐时曾任河东节度使,镇守太原。后唐清泰三年(936年),他勾结契丹灭后唐,割燕云十六州给契丹,每年献帛30万匹。契丹主耶律德光册封他为帝,国号晋,史称后晋。石敬瑭称比他小11岁的契丹主为“父皇帝”,自称“儿皇帝”。

文物价值

后晋显陵坐落在一条东西向冲积沟的北沿,南北两面高,神道正处沟中。这种故意选址在地势低洼沟沿之地的奇特建筑形制,为史学界研究历代帝陵建制提供了新资料。

保护措施

2013年3月5日,后晋显陵被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

地理位置

后晋显陵位于河南省洛阳市宜阳县石陵村西。

石集村石氏墓碑

石集村石氏墓碑为清代所立,位于江苏省徐州市沛县鹿楼镇石集村,现为江苏省不可移动文物。碑体由青石制成,高2.65米、宽0.73米,阳面刻“皇清袭制济南将军徒沛始姐石廷宾碑”,保存完好,字迹清晰,四周为农田,交通便利。

据《古沛石氏族谱》载,沛县石氏系北宋石介三子石师遁后裔。石师遁因家族受夏竦诬害,随母迁居沛县石集,得韩琦、富弼资助置田立业。九世孙石廷宾世袭济南将军,葬于石集东南祖茔。光绪二十八年(1902年)后,族人建墓立碑,后因县令称茔地有“王气”,奉旨迁至现址。石氏后裔在此繁衍约500年,人口达万余人。

文物历史

此地为沛县西南部,属于苏北大平原,黄河冲积而成,地表坦荡,土壤沙质,地势西南高,东北低。京杭大运河、大沙河纵贯南北,已形成较密的平原梯级河网,灌溉条件较好。电力资源充足,物产资源丰富,水陆交通便捷,有大面积果园。此地属暖温带半湿润季风气候:冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,秋季天高气爽,春季天干多变;四季分明,冬夏长,春秋短;光照充分,气候温和。气温和降水年际变化大,四季风向、风力变化很大。四周为农田,气候温和,土壤较潮湿。附近无居住村民,交通比较方便。据《古沛石氏族谱》记载:沛县石氏堂号为“韫玉堂”,系石介三子师遁之后。“师遁公,字季徕,又字锦荣,庆历二年春生于徂徕桥沟。父(石)介于庆历五年卒于徂徕桥沟庄。因奸贼夏竦诬奏,家遭陷害,随母携谱流亡于小沛石集潜居,蒙丞相韩(琦)公、河阳富(弼)公分俸助之置田立业。……”九世孙克爵。任山东济南府将军,“生子廷宾,世袭将军,葬于石集之东南培耀祖茔地。”石族于光绪二十八年后建墓立碑,青石质,高2.65米,宽0.73米,阳面刻“皇清袭制济南将军徒沛始姐石廷宾碑”。“后因沛令李堪舆见我茔有王气,秘详奏请移茔。守伦公不得已奉旨移于石集之西南百步许。”

保护措施

石介公三子师遁公后人迁居沛县至今已有500年,人口约有万余。碑体保存完好,字迹较清晰。